2025年01月07日

2024年12月の記録

年末年始にスマホやテレビ画面を凝視しすぎるのか、

目が痛い。頭も痛くて病気ではないかと疑う。

発光する画面を見る時間を減らさなければ。

<今月のデータ>

購入11冊、購入費用8,973円。

読了15冊。

積読本335冊(うちKindle本157冊)。

積ん読の本の感想

積ん読の本の感想

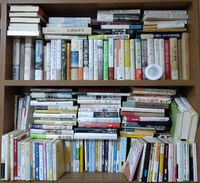

一日に1冊読んだとしても一年で読めるのは365冊。やばい。もう間近だ。危機感に反して、乱雑に、また整然と積まれた本の写真に見とれてしまう。ここで取材されている方々は総じて積読本という存在にポジティブだ。積読している本があるのは毎日ご飯を食べているのと同じ、ごく自然なこと。読んだ本と一緒に読んでいない本もある家のほうが、未知の世界に自分が開かれている。などなど、金言の宝庫だ。私の、一瞬でも自分の意思で読みたいと思い、お金を払うと決めた本たち。全部の積読本の背中が見えるように並べ直して、今年の締めとします。

読了日:12月29日 著者:石井千湖

一枝の桜: 日本人とはなにか (中公文庫 オ 2-1)の感想

一枝の桜: 日本人とはなにか (中公文庫 オ 2-1)の感想

ロシア人記者の地元文芸誌連載。時代は先の大阪万博直前。高度成長期の、すさまじい速度で国土を破壊し伝統を捨て去る日本を活写している。読めば読むほど奇々怪々な日本人の相反した性質、対して驚きと魅力に溢れる自然や文化。古今、日本に惹かれた数多の外国人が、それぞれの目的のために日本の姿を著してきた、その労力と情熱に改めて心打たれる。自然の美しさの値打ちを知っていながら、それを自ら損なう行動を取る日本人の矛盾は多くが指摘するところだ。これは私も謎に思っている。美しさでは腹は膨れないと考える即物主義なのだろうか。

読了日:12月25日 著者:フセワロード オフチンニコフ

きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】の感想

きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】の感想

うまくできている。お金とは何かを「お金の向こう研究所」での物語に乗っけて導いてゆく。サクマドルや水たまりの例えがわかりやすい。経済、外国取引、投資、税金、贈与…各章のまとめだけ拾い読んでも何のこっちゃわからないだろう。お金を増やすこと自体を目的にすると、ただの奪い合いになる。貯めることではなく造ることでしか解決できない。特に今の社会で何が問題であるか、視点の置きかたが白眉で、結論だけ聞いたら「この偽善者め」と鼻白みそうな考えかたも、うっかり騙されておきたいような気分になる。会社の本棚に面陳しておいた。

読了日:12月24日 著者:田内 学

社会保険労務士の世界がよくわかる本の感想

社会保険労務士の世界がよくわかる本の感想

社労士ノウハウ本。自分で資格取っても法改正や環境変化に継続的にキャッチアップするのはハードルが高い。かといって顧問契約が必要かと迷っていた。当たり前だが起業社労士側からの視点が予想以上に面白かった。『日々の労務相談に対応していくことのみで、顧問先企業の未来がよりよくなることはない』。確かに日々の手続きは多くなくとも、社労士の真価は社員育成や制度の整備・最適化など、いわゆるコンサルの部分であると分析している。簡便なクラウドアプリも生成AIもできない付加価値。なるほど斜陽と揶揄される士業だが、これはあるわ。

読了日:12月24日 著者:大津 章敬,林 由希,中村 秀和,出口 裕美,安中 繁,下田直人

開高健名言辞典<漂えど沈まず>: 巨匠が愛した名句・警句・冗句200選の感想

開高健名言辞典<漂えど沈まず>: 巨匠が愛した名句・警句・冗句200選の感想

開高健のキレッキレの名言を堪能して元本を読む、という流れを期待して読み始めた本だったが、なんか違った。アナログで言葉を拾い集めたという著者の開高健読み込み度は凄い。しかしそれに対して打てば響くレベルで読み手が反応できないと、いや、少なくともその"名言"が書かれた背景をぼんやりとでも思い浮かべられないと、文章の一部であるところのそれはただの言葉でしかないのだ。あと、釣りネタと下ネタ多いからね、余計に文脈の中でないと引くよね。とりあえず「珠玉」を読み直すか、大量に電子化されているエッセイを読むかな。馬馬虎虎。

読了日:12月23日 著者:滝田 誠一郎

わたしの農継ぎの感想

わたしの農継ぎの感想

これからの日本は大変動と試行錯誤の時代。本人がそれでいいと思うんならなんでもやればいいのだと思う。周りに迷惑をかけない限りは。農のかたちはいろいろある、とわかる。慣行農業、有機、不耕起、自然農法、どれが正しいってものではない。ただ、農家が野菜を育てて採算をとるために今の農法が確立されている現実の尊重と、農家の人が知っていることを何も知らない、お気楽な「真剣な遊び」は別物との自覚を持っておきたい。あと、例えば信州と四国では風土が違う。同じように無農薬や自然農法ができるわけではない、かもしれないと覚えておく。

読了日:12月22日 著者:高橋久美子

タネが危ないの感想

タネが危ないの感想

野菜のタネは本来、一粒一粒が多様な性質を持つもの。従来と違う環境でも、植えれば気候風土に適応していく力を持つ。日本人がいかに野菜から自家採種し、風土に合うような優れたタネを選抜し固定化してきたかを知ると、タネも驚異だが日本人の根気強さも驚異だ。F1は経済効率性を優先した欠陥種。どうせ家庭菜園をやるなら、固定種の野菜をタネから無農薬×自家堆肥で育ててみたいと思うのは自然だろう。失敗したとしても、私が今から始めればあと20回はタネ取りできる計算だから、どこかの時点で我が家だけのたくましい野菜が完成するはずだ。

F1(一代雑種)野菜は、農家が短期単一栽培しやすく、小売業が大量均一販売しやすくするためにつくられた。伝統野菜・地方野菜っぽい名前がついていても販売側のブランド化したい思惑なだけで、美味しさは目指していない。家庭菜園用に販売しているタネもチェーン店のはF1。F1でない野菜やタネをどこで探せばいいかよくわかった。日々生きていくためにスーパーの野菜もなくてはならないし買う。だけど、できる範囲で、そうじゃない食卓と生活を目指してみる。それにしてもF1、遺伝子組換、放射線育種と人は天に唾する行為を思いつくものだ。

在来種やら固定種やら古来種やらいろいろな呼びかたをするタネの違いを理解したくて。著者は野口種苗研究所の主、三代目。『家庭菜園を楽しむということは、スーパーで売っているような見ばえの良い野菜を、ただ家計の足しに作ることではなく、野菜本来の味を楽しみながら自家採種すれば、野菜の進化の手助けをし、地方野菜を育んで地域おこしの一助にもなる。そんな人が増え、新しい地方野菜が各地に再び生まれる。そんな日がやがて来ることを、毎日夢見ている。』

読了日:12月18日 著者:野口 勲

天の光はすべて星 (ハヤカワ文庫 SF フ 1-4)の感想

天の光はすべて星 (ハヤカワ文庫 SF フ 1-4)の感想

素敵な邦題に惹かれて。古いSFを読むとままあることだが、この小説が書かれた時から思い描く未来が、今の私にとって過去という事実は、なんとも郷愁を呼ぶ。あんなふうだと作者は想像したのだろう。想像された過去、そうはならなかった今。私は“星屑”ではないんだけれど、“星屑”の情熱遺伝子は今も昔も変わらず受け継がれ続けて、それはそうはならなかった今を圧倒して余りあった。エレン。政治家とも対等に渡り合い、自ら望んだように振る舞う姿は古臭くないどころか、格好よさが時代を超越していた。配役はレベッカ・ファーガソンを。

読了日:12月18日 著者:フレドリック・ブラウン

蜜蜂の感想

蜜蜂の感想

2045年、地球のミツバチは絶滅した。それを挟んだ3つの時代、3つの家族。父と母と子供、妻と夫のやりとりはいつの時代でも相似形を描き、3つの家族のエピソードはパラレルに、しかしミツバチの群れがシンクロした動きを見せるように、浮揚し、軋み、降下し、捻じれ、それぞれの結末へ向かう。いつだって誰かの思うようにはならない世界。人もミツバチも。ブンブン舞って生き延びようとしているだけなんだよな。ノルウェーの作家。アメリカと中国の配置が興味深い。ミツバチ養いたい。あ、逆だ。ミツバチに人間が養われる今が続きますように。

読了日:12月17日 著者:マヤ・ルンデ

ちゃぶ台6 特集:非常時代を明るく生きる (生活者のための総合雑誌)の感想

ちゃぶ台6 特集:非常時代を明るく生きる (生活者のための総合雑誌)の感想

安定のちゃぶ台。どうしてこんなにほっとするのか思い返してみる。「経済合理性」の否定!みたいな激しい語調ではなく、これってなんかおかしいよね、だから私はこれを選ぶよ、という個々人の感覚がすくい上げられているから、かな。そしてそれを好ましく感じるから。この号は新型コロナ初期の頃だったので、社会の歪みがいろいろ露わになった時期でもあった。それが落ち着いたら今度は物価上昇に振り回されていて、それでもあの頃感じ取った大事なことは手放してはならないと思う。100円より200円の大根。もうそんな値段じゃ買えないけどね、

読了日:12月16日 著者:

ブート・バザールの少年探偵 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想

ブート・バザールの少年探偵 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想

どんでん返しは起きずに落着してしまって呆気にとられた。大都市のスラム、居留区に住む貧しい人々。主人公は9歳、目から鼻に抜ける利発さもないのに、近所の子供が姿を消す事件に的外れに探偵ぶってはあしらわれる男の子。その健気さより、いたたまれなさのほうが強いかな。差別、貧困、格差と大人も子供も理不尽を感じながら生きている日常の描写が長く、遅々として進まない。終盤、デオナールのようなごみ集積所を、子供たちを探して歩く親たちの悲しみと怒りが堰を切って暴走する。それでもうやむやになって何も解決しないのがインドらしい。

読了日:12月12日 著者:ディーパ・アーナパーラ

多様性の科学の感想

多様性の科学の感想

多様性という言葉は日本でも市民権を得たが、浸透はまだ難しそうだ。会議の場面。参加者の同一性が高いほど話し合いは滑らかで、結論に自信が生まれる。他方、参加者の多様性が高いと反対意見が多く結論はまとまりにくく、自信を持てない結果になる。だからつい同質性の高いグループで出た結論に満足してしまうが、それでは集団の視野が狭く、潜在的固定観念を強化する結果にしかならず、生産性は低くなる。体感と成果が相反する点が重要だ。そこを押して多様性を高めるには人口統計学的多様性/認知的多様性ともに強い意志で取り入れる必要がある。

ヒエラルキー組織は下位メンバーの発言力を弱める。そうでなくても日本人、集団に慣れると違和感を忘れがちだし、無意識に融和的な言葉を選ぶようにもなる。せめてフラットな組織を心掛けるべきだ。あと『標準化を疑う眼』は忘れてはならない。決まりを押しつけたほうが管理は楽だが、最大限、それぞれ独自の環境をつくる権限を与えたほうがメンバーのモチベーションは上がり、総じて生産性は向上する。ほんとうにその決まりは必要か疑う習慣を維持したい。多様性ある集団を評価できる人事評価メソッドは可能か? 課題として覚えておく。

『本書を執筆しようと思ったのは、その多様性がたんに民族的・文化的な問題にとどまらず、ビジネスから政治、歴史学から進化生物学にまで関わる問題だと気づいたのがきっかけだった』。『画一的な集団が抱えるもっとも根深い問題は、情報やデータを的確に理解できないとか、間違った答えを出すとか、与えられたチャンスを十分に活かせないとかいったことではない。真の問題は、本来見なければいけないデータや、訊かなければいけない質問や、つかまえなければいけないチャンスを、自分たちが逃していることに気づいてさえいないことだ』。

読了日:12月11日 著者:マシュー・サイド

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場の感想

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場の感想

栗城史多、享年35。少々無責任だが普通の、悪気のない若者。幸運により高峰に登れてしまった、映える言動が得意なエンターテイナー。ただし山への情熱も敬意も私は感じられなかった。起業家や芸人として資質があったかもしれない。言い換えれば山師。しかし人として他者に誠実でなかったとしても、ビジネスなら破産程度で済むが、エヴェレストは容赦なく命を奪った。傍で助言してくれる人の真心よりメディアでの映えを優先した、欺瞞や法螺ゆえの帰結。死後の取材は難しい。誰しも悔恨や自責回避、美化のフィルターがかかって、事実が見定め難い。

読了日:12月07日 著者:河野 啓

空へ―「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 (ヤマケイ文庫)の感想

空へ―「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 (ヤマケイ文庫)の感想

クラカワーは機を得て営業公募隊の一員として登頂に挑戦する。そこで大事故は起きた。生き残った自身の苦悶が癒えるのを待たずクラカワーは書いた。苦渋が濃い。高度7500m以上では高度障害、低酸素、極度疲労で誰もが平常の思考力と運動能力を失う。高いスキルを持ったスタッフや常人ならぬ意欲と身体能力を持った同行者も例外ではなく、生きたまま凍りつき、凍りついてなお生き、絶えた。その遺体を一瞥してまた挑戦者が頂上を目指す。自らの命を天秤にかけるほどのエヴェレストの頂への憧れは、どんな因業があって人間の心に巣くうのだろう。

『わたしは望んでいるのだ――あの惨劇の直後、撹乱と苦悩の只中に、あえて自分の気持ちをさらけだすことによって得るものもあるだろう、と。時が経過し苦悶が消散したあとではもう出てこないかもしれない、生のままの厳しい誠実が、わたしの記述にあれば――』。それは誠実であると同時に、ライターとしての野心でもあるのかもしれない。ブクレーエフが「デス・ゾーン」でクラカワーの著述を否定したことへ反論した後記が付録されている。あのような極限状態を正確に書くことは難しい。しかし私はクラカワーのライターとしての矜持と誠実を信じる。

読了日:12月05日 著者:ジョン・クラカワー

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 会社法の本の感想

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 会社法の本の感想

会社法は大企業から一人会社まで広く適用されるべく、多岐にわたる膨大な条文を持つ。自社に新たに役員を登用するにあたり、ひととおり読んでもらうためにととにかくわかりやすいものを選んだ。見開きで同内容を文字と図解で表してあるもので、素人がざっくり把握するにはちょうどよい。会社組織の成り立ちから役員の義務など、長く経営にかかわっていれば当たり前のことが、改めて説明されるとそうだったのかと腑に落ちることも多い。経営破綻や清算、M&Aについての条項に目が留まる。会社の終わりには苦いものがある。さて議事録案を作成する。

読了日:12月04日 著者:

注: は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。

目が痛い。頭も痛くて病気ではないかと疑う。

発光する画面を見る時間を減らさなければ。

<今月のデータ>

購入11冊、購入費用8,973円。

読了15冊。

積読本335冊(うちKindle本157冊)。

積ん読の本の感想

積ん読の本の感想一日に1冊読んだとしても一年で読めるのは365冊。やばい。もう間近だ。危機感に反して、乱雑に、また整然と積まれた本の写真に見とれてしまう。ここで取材されている方々は総じて積読本という存在にポジティブだ。積読している本があるのは毎日ご飯を食べているのと同じ、ごく自然なこと。読んだ本と一緒に読んでいない本もある家のほうが、未知の世界に自分が開かれている。などなど、金言の宝庫だ。私の、一瞬でも自分の意思で読みたいと思い、お金を払うと決めた本たち。全部の積読本の背中が見えるように並べ直して、今年の締めとします。

読了日:12月29日 著者:石井千湖

一枝の桜: 日本人とはなにか (中公文庫 オ 2-1)の感想

一枝の桜: 日本人とはなにか (中公文庫 オ 2-1)の感想ロシア人記者の地元文芸誌連載。時代は先の大阪万博直前。高度成長期の、すさまじい速度で国土を破壊し伝統を捨て去る日本を活写している。読めば読むほど奇々怪々な日本人の相反した性質、対して驚きと魅力に溢れる自然や文化。古今、日本に惹かれた数多の外国人が、それぞれの目的のために日本の姿を著してきた、その労力と情熱に改めて心打たれる。自然の美しさの値打ちを知っていながら、それを自ら損なう行動を取る日本人の矛盾は多くが指摘するところだ。これは私も謎に思っている。美しさでは腹は膨れないと考える即物主義なのだろうか。

読了日:12月25日 著者:フセワロード オフチンニコフ

きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】の感想

きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】の感想うまくできている。お金とは何かを「お金の向こう研究所」での物語に乗っけて導いてゆく。サクマドルや水たまりの例えがわかりやすい。経済、外国取引、投資、税金、贈与…各章のまとめだけ拾い読んでも何のこっちゃわからないだろう。お金を増やすこと自体を目的にすると、ただの奪い合いになる。貯めることではなく造ることでしか解決できない。特に今の社会で何が問題であるか、視点の置きかたが白眉で、結論だけ聞いたら「この偽善者め」と鼻白みそうな考えかたも、うっかり騙されておきたいような気分になる。会社の本棚に面陳しておいた。

読了日:12月24日 著者:田内 学

社会保険労務士の世界がよくわかる本の感想

社会保険労務士の世界がよくわかる本の感想社労士ノウハウ本。自分で資格取っても法改正や環境変化に継続的にキャッチアップするのはハードルが高い。かといって顧問契約が必要かと迷っていた。当たり前だが起業社労士側からの視点が予想以上に面白かった。『日々の労務相談に対応していくことのみで、顧問先企業の未来がよりよくなることはない』。確かに日々の手続きは多くなくとも、社労士の真価は社員育成や制度の整備・最適化など、いわゆるコンサルの部分であると分析している。簡便なクラウドアプリも生成AIもできない付加価値。なるほど斜陽と揶揄される士業だが、これはあるわ。

読了日:12月24日 著者:大津 章敬,林 由希,中村 秀和,出口 裕美,安中 繁,下田直人

開高健名言辞典<漂えど沈まず>: 巨匠が愛した名句・警句・冗句200選の感想

開高健名言辞典<漂えど沈まず>: 巨匠が愛した名句・警句・冗句200選の感想開高健のキレッキレの名言を堪能して元本を読む、という流れを期待して読み始めた本だったが、なんか違った。アナログで言葉を拾い集めたという著者の開高健読み込み度は凄い。しかしそれに対して打てば響くレベルで読み手が反応できないと、いや、少なくともその"名言"が書かれた背景をぼんやりとでも思い浮かべられないと、文章の一部であるところのそれはただの言葉でしかないのだ。あと、釣りネタと下ネタ多いからね、余計に文脈の中でないと引くよね。とりあえず「珠玉」を読み直すか、大量に電子化されているエッセイを読むかな。馬馬虎虎。

読了日:12月23日 著者:滝田 誠一郎

わたしの農継ぎの感想

わたしの農継ぎの感想これからの日本は大変動と試行錯誤の時代。本人がそれでいいと思うんならなんでもやればいいのだと思う。周りに迷惑をかけない限りは。農のかたちはいろいろある、とわかる。慣行農業、有機、不耕起、自然農法、どれが正しいってものではない。ただ、農家が野菜を育てて採算をとるために今の農法が確立されている現実の尊重と、農家の人が知っていることを何も知らない、お気楽な「真剣な遊び」は別物との自覚を持っておきたい。あと、例えば信州と四国では風土が違う。同じように無農薬や自然農法ができるわけではない、かもしれないと覚えておく。

読了日:12月22日 著者:高橋久美子

タネが危ないの感想

タネが危ないの感想野菜のタネは本来、一粒一粒が多様な性質を持つもの。従来と違う環境でも、植えれば気候風土に適応していく力を持つ。日本人がいかに野菜から自家採種し、風土に合うような優れたタネを選抜し固定化してきたかを知ると、タネも驚異だが日本人の根気強さも驚異だ。F1は経済効率性を優先した欠陥種。どうせ家庭菜園をやるなら、固定種の野菜をタネから無農薬×自家堆肥で育ててみたいと思うのは自然だろう。失敗したとしても、私が今から始めればあと20回はタネ取りできる計算だから、どこかの時点で我が家だけのたくましい野菜が完成するはずだ。

F1(一代雑種)野菜は、農家が短期単一栽培しやすく、小売業が大量均一販売しやすくするためにつくられた。伝統野菜・地方野菜っぽい名前がついていても販売側のブランド化したい思惑なだけで、美味しさは目指していない。家庭菜園用に販売しているタネもチェーン店のはF1。F1でない野菜やタネをどこで探せばいいかよくわかった。日々生きていくためにスーパーの野菜もなくてはならないし買う。だけど、できる範囲で、そうじゃない食卓と生活を目指してみる。それにしてもF1、遺伝子組換、放射線育種と人は天に唾する行為を思いつくものだ。

在来種やら固定種やら古来種やらいろいろな呼びかたをするタネの違いを理解したくて。著者は野口種苗研究所の主、三代目。『家庭菜園を楽しむということは、スーパーで売っているような見ばえの良い野菜を、ただ家計の足しに作ることではなく、野菜本来の味を楽しみながら自家採種すれば、野菜の進化の手助けをし、地方野菜を育んで地域おこしの一助にもなる。そんな人が増え、新しい地方野菜が各地に再び生まれる。そんな日がやがて来ることを、毎日夢見ている。』

読了日:12月18日 著者:野口 勲

天の光はすべて星 (ハヤカワ文庫 SF フ 1-4)の感想

天の光はすべて星 (ハヤカワ文庫 SF フ 1-4)の感想素敵な邦題に惹かれて。古いSFを読むとままあることだが、この小説が書かれた時から思い描く未来が、今の私にとって過去という事実は、なんとも郷愁を呼ぶ。あんなふうだと作者は想像したのだろう。想像された過去、そうはならなかった今。私は“星屑”ではないんだけれど、“星屑”の情熱遺伝子は今も昔も変わらず受け継がれ続けて、それはそうはならなかった今を圧倒して余りあった。エレン。政治家とも対等に渡り合い、自ら望んだように振る舞う姿は古臭くないどころか、格好よさが時代を超越していた。配役はレベッカ・ファーガソンを。

読了日:12月18日 著者:フレドリック・ブラウン

蜜蜂の感想

蜜蜂の感想2045年、地球のミツバチは絶滅した。それを挟んだ3つの時代、3つの家族。父と母と子供、妻と夫のやりとりはいつの時代でも相似形を描き、3つの家族のエピソードはパラレルに、しかしミツバチの群れがシンクロした動きを見せるように、浮揚し、軋み、降下し、捻じれ、それぞれの結末へ向かう。いつだって誰かの思うようにはならない世界。人もミツバチも。ブンブン舞って生き延びようとしているだけなんだよな。ノルウェーの作家。アメリカと中国の配置が興味深い。ミツバチ養いたい。あ、逆だ。ミツバチに人間が養われる今が続きますように。

読了日:12月17日 著者:マヤ・ルンデ

ちゃぶ台6 特集:非常時代を明るく生きる (生活者のための総合雑誌)の感想

ちゃぶ台6 特集:非常時代を明るく生きる (生活者のための総合雑誌)の感想安定のちゃぶ台。どうしてこんなにほっとするのか思い返してみる。「経済合理性」の否定!みたいな激しい語調ではなく、これってなんかおかしいよね、だから私はこれを選ぶよ、という個々人の感覚がすくい上げられているから、かな。そしてそれを好ましく感じるから。この号は新型コロナ初期の頃だったので、社会の歪みがいろいろ露わになった時期でもあった。それが落ち着いたら今度は物価上昇に振り回されていて、それでもあの頃感じ取った大事なことは手放してはならないと思う。100円より200円の大根。もうそんな値段じゃ買えないけどね、

読了日:12月16日 著者:

ブート・バザールの少年探偵 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想

ブート・バザールの少年探偵 (ハヤカワ・ミステリ文庫)の感想どんでん返しは起きずに落着してしまって呆気にとられた。大都市のスラム、居留区に住む貧しい人々。主人公は9歳、目から鼻に抜ける利発さもないのに、近所の子供が姿を消す事件に的外れに探偵ぶってはあしらわれる男の子。その健気さより、いたたまれなさのほうが強いかな。差別、貧困、格差と大人も子供も理不尽を感じながら生きている日常の描写が長く、遅々として進まない。終盤、デオナールのようなごみ集積所を、子供たちを探して歩く親たちの悲しみと怒りが堰を切って暴走する。それでもうやむやになって何も解決しないのがインドらしい。

読了日:12月12日 著者:ディーパ・アーナパーラ

多様性の科学の感想

多様性の科学の感想多様性という言葉は日本でも市民権を得たが、浸透はまだ難しそうだ。会議の場面。参加者の同一性が高いほど話し合いは滑らかで、結論に自信が生まれる。他方、参加者の多様性が高いと反対意見が多く結論はまとまりにくく、自信を持てない結果になる。だからつい同質性の高いグループで出た結論に満足してしまうが、それでは集団の視野が狭く、潜在的固定観念を強化する結果にしかならず、生産性は低くなる。体感と成果が相反する点が重要だ。そこを押して多様性を高めるには人口統計学的多様性/認知的多様性ともに強い意志で取り入れる必要がある。

ヒエラルキー組織は下位メンバーの発言力を弱める。そうでなくても日本人、集団に慣れると違和感を忘れがちだし、無意識に融和的な言葉を選ぶようにもなる。せめてフラットな組織を心掛けるべきだ。あと『標準化を疑う眼』は忘れてはならない。決まりを押しつけたほうが管理は楽だが、最大限、それぞれ独自の環境をつくる権限を与えたほうがメンバーのモチベーションは上がり、総じて生産性は向上する。ほんとうにその決まりは必要か疑う習慣を維持したい。多様性ある集団を評価できる人事評価メソッドは可能か? 課題として覚えておく。

『本書を執筆しようと思ったのは、その多様性がたんに民族的・文化的な問題にとどまらず、ビジネスから政治、歴史学から進化生物学にまで関わる問題だと気づいたのがきっかけだった』。『画一的な集団が抱えるもっとも根深い問題は、情報やデータを的確に理解できないとか、間違った答えを出すとか、与えられたチャンスを十分に活かせないとかいったことではない。真の問題は、本来見なければいけないデータや、訊かなければいけない質問や、つかまえなければいけないチャンスを、自分たちが逃していることに気づいてさえいないことだ』。

読了日:12月11日 著者:マシュー・サイド

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場の感想

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場の感想栗城史多、享年35。少々無責任だが普通の、悪気のない若者。幸運により高峰に登れてしまった、映える言動が得意なエンターテイナー。ただし山への情熱も敬意も私は感じられなかった。起業家や芸人として資質があったかもしれない。言い換えれば山師。しかし人として他者に誠実でなかったとしても、ビジネスなら破産程度で済むが、エヴェレストは容赦なく命を奪った。傍で助言してくれる人の真心よりメディアでの映えを優先した、欺瞞や法螺ゆえの帰結。死後の取材は難しい。誰しも悔恨や自責回避、美化のフィルターがかかって、事実が見定め難い。

読了日:12月07日 著者:河野 啓

空へ―「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 (ヤマケイ文庫)の感想

空へ―「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 (ヤマケイ文庫)の感想クラカワーは機を得て営業公募隊の一員として登頂に挑戦する。そこで大事故は起きた。生き残った自身の苦悶が癒えるのを待たずクラカワーは書いた。苦渋が濃い。高度7500m以上では高度障害、低酸素、極度疲労で誰もが平常の思考力と運動能力を失う。高いスキルを持ったスタッフや常人ならぬ意欲と身体能力を持った同行者も例外ではなく、生きたまま凍りつき、凍りついてなお生き、絶えた。その遺体を一瞥してまた挑戦者が頂上を目指す。自らの命を天秤にかけるほどのエヴェレストの頂への憧れは、どんな因業があって人間の心に巣くうのだろう。

『わたしは望んでいるのだ――あの惨劇の直後、撹乱と苦悩の只中に、あえて自分の気持ちをさらけだすことによって得るものもあるだろう、と。時が経過し苦悶が消散したあとではもう出てこないかもしれない、生のままの厳しい誠実が、わたしの記述にあれば――』。それは誠実であると同時に、ライターとしての野心でもあるのかもしれない。ブクレーエフが「デス・ゾーン」でクラカワーの著述を否定したことへ反論した後記が付録されている。あのような極限状態を正確に書くことは難しい。しかし私はクラカワーのライターとしての矜持と誠実を信じる。

読了日:12月05日 著者:ジョン・クラカワー

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 会社法の本の感想

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 会社法の本の感想会社法は大企業から一人会社まで広く適用されるべく、多岐にわたる膨大な条文を持つ。自社に新たに役員を登用するにあたり、ひととおり読んでもらうためにととにかくわかりやすいものを選んだ。見開きで同内容を文字と図解で表してあるもので、素人がざっくり把握するにはちょうどよい。会社組織の成り立ちから役員の義務など、長く経営にかかわっていれば当たり前のことが、改めて説明されるとそうだったのかと腑に落ちることも多い。経営破綻や清算、M&Aについての条項に目が留まる。会社の終わりには苦いものがある。さて議事録案を作成する。

読了日:12月04日 著者:

注:

は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 14:34│Comments(0)

│読書