2018年11月01日

2018年10月の記録

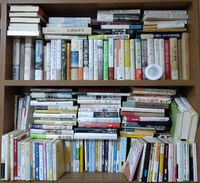

忙しいと、当然ながら読み終える本は減る。

一方、読む時間が取れないストレスで衝動的に買う本が増える。

すると積読本はあっという間に増えるわけです。

積読本がここまで増えると、特に最近買った本が把握できないらしく、

同じ本を2冊買ってしまう事故が続きました。

消化に努めます。

<今月のデータ>

購入19冊、購入費用21,848円。

読了8冊。

積読本133冊(うちKindle本42冊)。

10月の読書メーター

読んだ本の数:8

怪物はささやくの感想

怪物はささやくの感想

贅沢な装丁が目を引いた。厳しい家庭環境に置かれた少年。追い討ちをかけるように夜な夜な現れる怪物は何なのか。少年の怒り、その表裏の感情の激しさは、世界を壊すに値する。しかし、だとしたら、怪物の語った物語は、少年にどう与えたのだろう。不条理以外の、冷たい現実を超えた何かを伝えることができたんだろうか。怒っていい、壊してもいい、罰は与えないからと、それは赦しではなく許し。リリーや母の温みをよすがに明日へ向かう少年の姿を想像すると寒々しい。悪夢の訪れる夜といい、少年の心の影の部分といい、モノクロの挿画が似合う。

読了日:10月31日 著者:パトリック・ネス

GRANTA JAPAN with 早稲田文学 03の感想

GRANTA JAPAN with 早稲田文学 03の感想

小説好きには贅沢な一冊だ。若手から中堅の、直木賞級の作家の書き下ろし短編がずらりと並ぶ。それぞれに個性が現れて面白い。小山田浩子と滝口悠生は初読ながら、好みと分かったので追いたい。後半の海外作家の短編が、もっと深く面白く感じるのは年の功だろうか。こちらは既に世界に名だたる作家が並ぶ。知っているのはオルハン・パムク、イーユン・リー、チャイナ・ミエヴィルくらいで、ほか全てに読み応えがある。まさに珠玉。特にミロスラヴ・ペンコヴ、ヨハン・テオリン、イングヴィル・H・リースホイは邦訳を漁るつもりだ。嬉しい悲鳴。

読了日:10月27日 著者:オルハン・パムク,イーユン・リー,ゼイディー・スミス,リュドミラ・ウリツカヤ,チャイナ・ミエヴィル,ミロスラヴ・ペンコヴ,ラッタウット・ラープチャルーンサップ,ヨハン・テオリン,タイナ・ラトヴァラ,イングヴィル・H・リースホイ,川上 未映子,米澤 穂信,村田 沙耶香,西 加奈子,小山田 浩子,松田 青子,津村 記久子,朝井 リョウ,上田 岳弘,温 又柔,滝口 悠生

失われゆく日本: 黒船時代の技法で撮るの感想

失われゆく日本: 黒船時代の技法で撮るの感想

様々な分野の文化人と交流する機会を持ち、既に上澄みのような伝統文化から土着の信仰まで、随分ご存知だ。一口に日本文化といっても、土地柄、時代それぞれに在り方があるのが、流行り廃りを繰り返しながら形も変えながら続いてきたとみるべきだ。根がそこにあるとはいえ、縄文を始点、明治以降を断絶とする大枠すぎる捉え方は興味深い一方、こればかりの文章にぶつ切りな印象を与える理由でもある。あと、開国以来、外国人が皆日本文化を絶賛してきたかのような表現、ピューリタン精神と武士道がつながっているという解釈は中々受け入れがたい。

読了日:10月25日 著者:エバレット ケネディ ブラウン

ファーマゲドン 安い肉の本当のコストの感想

ファーマゲドン 安い肉の本当のコストの感想

この厚さは読む者に覚悟を問う。辛辣な表現への安易な同調は避けたくも、余りに絶望的な現実に途方に暮れる。ファーマゲドンとは、ファーム+ハルマゲドンの造語だ。大戦後、人間は食糧である農畜産物に「効率」を求め、自然との調和や自然への敬意を欠くようになった。結果生まれた工業型農業は搾取の連鎖だ。環境を壊し、動物福祉を損ない、人間の健康を害し奪い、生産効率が下がる実例が並ぶ。“持続可能な集約化” などないとの結論に私も同意する。経済を最優先したシステムは人間も動物も不幸にする。今後必要なのは集約ではなく分散だろう。

日本も例外ではない。スーパーに並ぶ野菜、果物、牛豚鶏、魚の生産と加工の現場には酷い歪みがある。日本の生産者のみならず、世界の環境と貧しい人々から搾取せずに日本の食はもはや成り立っていない。自分に何ができるかという命題は、毎日の食という欠かせない事だけに難しい。さしあたり、コープ自然派は比較的取り組みやすい手段だ。よりよい生産環境の整備、農薬使用の低減や、輸送コストの低減を図ったうえで、生産物のあるべき質の確保と、それらを確認する仕組みがあって初めて、生産に見合う正当な価格を納得して支払うことができる。

著者は英畜産動物福祉団体「コンパッション・イン・ワールド・ファーミング(CIWF)」に所属している。動物愛護を含め、動物福祉を訴える者はなぜ、世間に奇矯な視線や冷笑をもって受け止められがちなのだろう。滑稽に見えるのか、あるいは想像すらしたことがなく、理解が及ばないのか。それでも活動を続けるには、まして国に認めさせるにはどれだけ強い意志が必要か。日本も畜産品に動物福祉の視点を持つよう変わっていかなければならない。それには国ではなく、大きなシェアを持つ企業にメリットを訴える手法が効果的との示唆が興味深かった。

辞書で集約を検索すると【集約農業:一定面積の土地に多量の資本・労働を投下して、土地を高度に利用する農業経営】とある。反対語は【粗放農業:自然力の働きを主とし、資本や労働力を加えることの少ない農業】である。ここにもまた理解の歪みがあるように感じた。なぜ集約の反対が粗放になるのか。

もう一つ。少し前から、投資信託で「環境問題への取組状況を基に」絞り込んだ対象に投資するタイプのものがある。世界には環境問題に取り組んでいると謳い、助成金や投資を受けている企業・団体がたくさんあるが、本書には全くの詐称の企業が出てくる。だとしても、投資した者には確認する術もなければ、環境に貢献していないからと投資先から外すこともできない。これは、環境に配慮するどころか、悪化を助長していることにならないか。本当に環境に配慮する企業・団体を援助したいなら、自分の目で選んでピンポイントで援助するべきだと自戒した。

読了日:10月25日 著者:フィリップ・リンベリー,イザベル・オークショット

野良猫の拾い方の感想

野良猫の拾い方の感想

猫を診る獣医は猫の体や病気について知悉している。飼い主は自分が一緒に暮らした猫の性格や癖を知悉している。しかし猫という生き物の生態を知悉しているのは、彼ら猫の保護ボランティアだと私は断言する。今や日本を代表する猫保護ボランティア団体、東京キャットガーディアンの持てる知識の集大成ともいうべき猫のお世話の書だ。猫を保護するのに必要な知識が惜しみなく詰め込まれている。猫を保護するにしても、飼うにしても、これらの知識は決して無駄にならない。ここまで書いた本は猫本コレクターの私でも初めてだった。全力でお勧めします。

動物愛護の世界を深く覗き込むうちに、私は在り得ないユートピアを夢見るようになってしまったようだ。それを、東京CG代表の言葉を読んで痛感した。東京CGの方針はこの現代日本の都会にどこまでも現実的で揺るがない。猫は、もう野生動物にはなれない。人間が「管理」しなければ存続できないと言い切ることで、覚悟と愛を表明している。故に、飼い主の認識の甘さを戒める言葉は厳しい。日本に人間が増えると共に、猫も増えすぎてしまった。その責任は人間が取らねばならない。

読了日:10月22日 著者:東京キャットガーディアン

ヒモトレ革命 繫がるカラダ 動けるカラダの感想

ヒモトレ革命 繫がるカラダ 動けるカラダの感想

甲野先生が手提げからヒモを取り出すのを見て、存外にヒモトレの効能に関心を持たれていると知った。信じやすい私はともかく、懐疑派の夫まで信じたのだから、効果があるのは間違いない。しかし書店でも際物扱いされるのは、簡単すぎ、思考の介在を否定し、経済的波及効果がないからだろう。ヒモは『自分の体に元々備わっているものを整えるもの』。甲野先生の『出しゃばりなところを黙らせる』という表現が好きだ。私の場合、そもそも頭が出しゃばりで、変に真面目だからいけない。だから自分の感覚を信頼することを覚えるために、ヒモを巻くのだ。

読了日:10月15日 著者:小関勲,甲野善紀

幸田文 どうぶつ帖の感想

幸田文 どうぶつ帖の感想

中年~晩年頃のエッセイを娘の玉氏が編集した、シリーズの1冊。孫の奈緒氏が後書きを書いており、文さんに似て端正な文体だ。幸田家は露伴が犬をよく飼っていたようで、文さんも犬の扱いは慣れていた。家の雌犬が放し飼いや野良の牡犬と「結婚」しないよう奮闘する様子など、犬の飼い方が変わりつつある時代の様子がわかる。猫の方は得手でないようで苦笑した。動物園好きが意外だった。裏門から出入りするほどお好きで、詳細な観察描写からは樹木を描いたのと同じ熱量を感じた。『めぐしはむごしで、むごしはめぐし』。動物は愛情と酷さを教える。

読了日:10月06日 著者:幸田 文

日本人の身体 (ちくま新書)の感想

日本人の身体 (ちくま新書)の感想

今月、お話を拝聴する機会があるので、予備知識として。引用は古今東西の古典からで、身体は手足から始まり内臓や粘膜まであるのだから、とにかく話の間口が広く深い。東洋人にとっての境界とは点や線でなくもっと曖昧な一帯、即ち「あわい」であるなど、興味も尽きない。若い人の型稽古は、からだが強く柔軟な故にうまくないとの指摘に瞠目した。歳を経て、からだが堅くなって初めてあるべき型ができるようになる、それが老成。その為には逆に、若くから稽古を重ね、からだを緩めることを覚え、日本人の身体観を学び醸成することが大事なわけで。

読了日:10月02日 著者:安田 登

注: はKindleで読んだ本。

はKindleで読んだ本。

一方、読む時間が取れないストレスで衝動的に買う本が増える。

すると積読本はあっという間に増えるわけです。

積読本がここまで増えると、特に最近買った本が把握できないらしく、

同じ本を2冊買ってしまう事故が続きました。

消化に努めます。

<今月のデータ>

購入19冊、購入費用21,848円。

読了8冊。

積読本133冊(うちKindle本42冊)。

10月の読書メーター

読んだ本の数:8

怪物はささやくの感想

怪物はささやくの感想贅沢な装丁が目を引いた。厳しい家庭環境に置かれた少年。追い討ちをかけるように夜な夜な現れる怪物は何なのか。少年の怒り、その表裏の感情の激しさは、世界を壊すに値する。しかし、だとしたら、怪物の語った物語は、少年にどう与えたのだろう。不条理以外の、冷たい現実を超えた何かを伝えることができたんだろうか。怒っていい、壊してもいい、罰は与えないからと、それは赦しではなく許し。リリーや母の温みをよすがに明日へ向かう少年の姿を想像すると寒々しい。悪夢の訪れる夜といい、少年の心の影の部分といい、モノクロの挿画が似合う。

読了日:10月31日 著者:パトリック・ネス

GRANTA JAPAN with 早稲田文学 03の感想

GRANTA JAPAN with 早稲田文学 03の感想小説好きには贅沢な一冊だ。若手から中堅の、直木賞級の作家の書き下ろし短編がずらりと並ぶ。それぞれに個性が現れて面白い。小山田浩子と滝口悠生は初読ながら、好みと分かったので追いたい。後半の海外作家の短編が、もっと深く面白く感じるのは年の功だろうか。こちらは既に世界に名だたる作家が並ぶ。知っているのはオルハン・パムク、イーユン・リー、チャイナ・ミエヴィルくらいで、ほか全てに読み応えがある。まさに珠玉。特にミロスラヴ・ペンコヴ、ヨハン・テオリン、イングヴィル・H・リースホイは邦訳を漁るつもりだ。嬉しい悲鳴。

読了日:10月27日 著者:オルハン・パムク,イーユン・リー,ゼイディー・スミス,リュドミラ・ウリツカヤ,チャイナ・ミエヴィル,ミロスラヴ・ペンコヴ,ラッタウット・ラープチャルーンサップ,ヨハン・テオリン,タイナ・ラトヴァラ,イングヴィル・H・リースホイ,川上 未映子,米澤 穂信,村田 沙耶香,西 加奈子,小山田 浩子,松田 青子,津村 記久子,朝井 リョウ,上田 岳弘,温 又柔,滝口 悠生

失われゆく日本: 黒船時代の技法で撮るの感想

失われゆく日本: 黒船時代の技法で撮るの感想様々な分野の文化人と交流する機会を持ち、既に上澄みのような伝統文化から土着の信仰まで、随分ご存知だ。一口に日本文化といっても、土地柄、時代それぞれに在り方があるのが、流行り廃りを繰り返しながら形も変えながら続いてきたとみるべきだ。根がそこにあるとはいえ、縄文を始点、明治以降を断絶とする大枠すぎる捉え方は興味深い一方、こればかりの文章にぶつ切りな印象を与える理由でもある。あと、開国以来、外国人が皆日本文化を絶賛してきたかのような表現、ピューリタン精神と武士道がつながっているという解釈は中々受け入れがたい。

読了日:10月25日 著者:エバレット ケネディ ブラウン

ファーマゲドン 安い肉の本当のコストの感想

ファーマゲドン 安い肉の本当のコストの感想この厚さは読む者に覚悟を問う。辛辣な表現への安易な同調は避けたくも、余りに絶望的な現実に途方に暮れる。ファーマゲドンとは、ファーム+ハルマゲドンの造語だ。大戦後、人間は食糧である農畜産物に「効率」を求め、自然との調和や自然への敬意を欠くようになった。結果生まれた工業型農業は搾取の連鎖だ。環境を壊し、動物福祉を損ない、人間の健康を害し奪い、生産効率が下がる実例が並ぶ。“持続可能な集約化” などないとの結論に私も同意する。経済を最優先したシステムは人間も動物も不幸にする。今後必要なのは集約ではなく分散だろう。

日本も例外ではない。スーパーに並ぶ野菜、果物、牛豚鶏、魚の生産と加工の現場には酷い歪みがある。日本の生産者のみならず、世界の環境と貧しい人々から搾取せずに日本の食はもはや成り立っていない。自分に何ができるかという命題は、毎日の食という欠かせない事だけに難しい。さしあたり、コープ自然派は比較的取り組みやすい手段だ。よりよい生産環境の整備、農薬使用の低減や、輸送コストの低減を図ったうえで、生産物のあるべき質の確保と、それらを確認する仕組みがあって初めて、生産に見合う正当な価格を納得して支払うことができる。

著者は英畜産動物福祉団体「コンパッション・イン・ワールド・ファーミング(CIWF)」に所属している。動物愛護を含め、動物福祉を訴える者はなぜ、世間に奇矯な視線や冷笑をもって受け止められがちなのだろう。滑稽に見えるのか、あるいは想像すらしたことがなく、理解が及ばないのか。それでも活動を続けるには、まして国に認めさせるにはどれだけ強い意志が必要か。日本も畜産品に動物福祉の視点を持つよう変わっていかなければならない。それには国ではなく、大きなシェアを持つ企業にメリットを訴える手法が効果的との示唆が興味深かった。

辞書で集約を検索すると【集約農業:一定面積の土地に多量の資本・労働を投下して、土地を高度に利用する農業経営】とある。反対語は【粗放農業:自然力の働きを主とし、資本や労働力を加えることの少ない農業】である。ここにもまた理解の歪みがあるように感じた。なぜ集約の反対が粗放になるのか。

もう一つ。少し前から、投資信託で「環境問題への取組状況を基に」絞り込んだ対象に投資するタイプのものがある。世界には環境問題に取り組んでいると謳い、助成金や投資を受けている企業・団体がたくさんあるが、本書には全くの詐称の企業が出てくる。だとしても、投資した者には確認する術もなければ、環境に貢献していないからと投資先から外すこともできない。これは、環境に配慮するどころか、悪化を助長していることにならないか。本当に環境に配慮する企業・団体を援助したいなら、自分の目で選んでピンポイントで援助するべきだと自戒した。

読了日:10月25日 著者:フィリップ・リンベリー,イザベル・オークショット

野良猫の拾い方の感想

野良猫の拾い方の感想猫を診る獣医は猫の体や病気について知悉している。飼い主は自分が一緒に暮らした猫の性格や癖を知悉している。しかし猫という生き物の生態を知悉しているのは、彼ら猫の保護ボランティアだと私は断言する。今や日本を代表する猫保護ボランティア団体、東京キャットガーディアンの持てる知識の集大成ともいうべき猫のお世話の書だ。猫を保護するのに必要な知識が惜しみなく詰め込まれている。猫を保護するにしても、飼うにしても、これらの知識は決して無駄にならない。ここまで書いた本は猫本コレクターの私でも初めてだった。全力でお勧めします。

動物愛護の世界を深く覗き込むうちに、私は在り得ないユートピアを夢見るようになってしまったようだ。それを、東京CG代表の言葉を読んで痛感した。東京CGの方針はこの現代日本の都会にどこまでも現実的で揺るがない。猫は、もう野生動物にはなれない。人間が「管理」しなければ存続できないと言い切ることで、覚悟と愛を表明している。故に、飼い主の認識の甘さを戒める言葉は厳しい。日本に人間が増えると共に、猫も増えすぎてしまった。その責任は人間が取らねばならない。

読了日:10月22日 著者:東京キャットガーディアン

ヒモトレ革命 繫がるカラダ 動けるカラダの感想

ヒモトレ革命 繫がるカラダ 動けるカラダの感想甲野先生が手提げからヒモを取り出すのを見て、存外にヒモトレの効能に関心を持たれていると知った。信じやすい私はともかく、懐疑派の夫まで信じたのだから、効果があるのは間違いない。しかし書店でも際物扱いされるのは、簡単すぎ、思考の介在を否定し、経済的波及効果がないからだろう。ヒモは『自分の体に元々備わっているものを整えるもの』。甲野先生の『出しゃばりなところを黙らせる』という表現が好きだ。私の場合、そもそも頭が出しゃばりで、変に真面目だからいけない。だから自分の感覚を信頼することを覚えるために、ヒモを巻くのだ。

読了日:10月15日 著者:小関勲,甲野善紀

幸田文 どうぶつ帖の感想

幸田文 どうぶつ帖の感想中年~晩年頃のエッセイを娘の玉氏が編集した、シリーズの1冊。孫の奈緒氏が後書きを書いており、文さんに似て端正な文体だ。幸田家は露伴が犬をよく飼っていたようで、文さんも犬の扱いは慣れていた。家の雌犬が放し飼いや野良の牡犬と「結婚」しないよう奮闘する様子など、犬の飼い方が変わりつつある時代の様子がわかる。猫の方は得手でないようで苦笑した。動物園好きが意外だった。裏門から出入りするほどお好きで、詳細な観察描写からは樹木を描いたのと同じ熱量を感じた。『めぐしはむごしで、むごしはめぐし』。動物は愛情と酷さを教える。

読了日:10月06日 著者:幸田 文

日本人の身体 (ちくま新書)の感想

日本人の身体 (ちくま新書)の感想今月、お話を拝聴する機会があるので、予備知識として。引用は古今東西の古典からで、身体は手足から始まり内臓や粘膜まであるのだから、とにかく話の間口が広く深い。東洋人にとっての境界とは点や線でなくもっと曖昧な一帯、即ち「あわい」であるなど、興味も尽きない。若い人の型稽古は、からだが強く柔軟な故にうまくないとの指摘に瞠目した。歳を経て、からだが堅くなって初めてあるべき型ができるようになる、それが老成。その為には逆に、若くから稽古を重ね、からだを緩めることを覚え、日本人の身体観を学び醸成することが大事なわけで。

読了日:10月02日 著者:安田 登

注:

はKindleで読んだ本。

はKindleで読んだ本。 Posted by nekoneko at 14:31│Comments(0)

│読書