2021年12月02日

2021年11月の記録

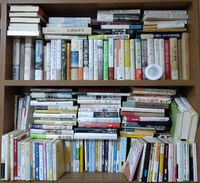

積読本は300冊の大台が見えてきた。

誰かが言っていたとおり、これら積んだ本全てを読み切る日は、私の人生には来ないだろう。

読みたいと思った本は、機会あらば買っておく。

そして読みたいと思ったタイミングで、読む。

その追いかけっこ人生を、これからずっと営んでいくのだなあ。

<今月のデータ>

購入28冊、購入費用26,710円。

読了16冊。

積読本280冊(うちKindle本118冊、Honto本14冊)。

11月の読書メーター

読んだ本の数:16

無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想

無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想

賃貸に住んで知った。高層階では、ホームセンターで買った土を入れたプランターには草が生えない。虫も蜂も来ない。植えたものがただ大きくなるだけで、芽の出たサツマイモを置いたら軒下の水不足で枯れて後、そのままミイラ化した。いつまで経っても腐らない。私が曳地メソッドの庭に惹かれるのは、樹木と草花があって虫がいて鳥がいて、雑草もすべてが生き生きと共存し循環しているから。庭の維持には大変な労働を伴うだろう。それでも、その繁茂する力に私は焦がれるのだ。この本は木の剪定や雨水タンクにも触れていて、全体が見える感じ。

読了日:11月30日 著者:曳地 トシ,曳地 義治

滅びの園 (幽BOOKS)の感想

滅びの園 (幽BOOKS)の感想

言っても詮無いことだけれど。なぜ人はそういうふうに生きていくことができないのだろう。誰が誠一を責められようか。確かに想念の異界は、ご都合主義的に金銭的物質的束縛から逃れている。しかし今この世界が生きづらいのは、それだけのせいだろうか。目の前に生きやすい世界があったら、そこで生きたいと願うのは駄目ですか。差し置いて人類全体とやらを考えなきゃ駄目ですか。突入者が異形に見えるのはなぜですか。希望をどこかに見出さなければ生きていけないなら、空に自然に、人と人とのやり取りに。邪なものは白い海に全て呑まれてしまえ。

戦争、テロ、感染症、未知の生物。それらに立ち向かう個々の意志は尊い。自分のことだけじゃない、身近な他者を想う利他が発揮されるから。なのにその母集団がでかくなって一つの到達点を目指すと、強権的な、因果をはき違えた、歪なものになる。AIによる司令という設定が象徴的だ。確かに目的達成のために遠回りや揺らぎはないだろう。それで人類みな幸せになったか。有機物のスープであったかつての地球。プーニーは地球リセットの仕掛けではなかったかと想像したり。ならば《未知なるもの》はノアの箱舟だったか。恒川マジックにやられた。

読了日:11月28日 著者:恒川 光太郎

人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想

人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想

熱くて理解の進む人事本。私は日本型雇用制度が悪いとは思っていない。むしろ、日米欧の制度を客観視することで、中途半端に輸入した概念を切り分けて、日本の中小企業に最適化したシステムを見通せないかという読みは当たった。わかりやすい。職能vs職務の理解と、企業の持つ性質によるキャリアのタイプ分けで、ずいぶんすっきりした。大企業を念頭におく解説だが、零細企業にもじゅうぶん解釈流用可能だ。年功序列万歳。この考え方があれば、世間の流行りメソッドに振り回される無駄は無くなるだろう。役所の押し付けに惑わされる無駄もまた。

「役職の階段を上がらない正規」は働き方の多様化に向けての一つの解だろう。まあ、零細企業ではそれほど理詰めでなくてもそんな感じになってしまうのだけれど、これを意識化かつ容認する意味は大きいと思う。かつ若くても給料を上げられる、いやむしろ若いうちに給料を上げて生活を設計できる給与体系に変えていくつもりだ。言葉を借りれば『若者に階段を上がらせると、企業が自ずから儲かる』システムづくり。それにはボトムアップ期間と内容、定昇の上限の見定めが重要になってくる。そうすると、どんな年功カーブになるだろうか?

読了日:11月27日 著者:海老原 嗣生

ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想

ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想

「坊ちゃん」と並んで、私の"どうしても読み終えることができない本"だった「星の王子さま」。光文社古典新薬文庫の甘すぎない翻訳に助けられて、存外にさらりと読み終えてしまった。こういう結末だったのですね。初めて読むなら、中学生の頃かしら。持てる純粋さもすり減ってから読んだのでは、物語に深く潜ろうとするエネルギー量が足りなかったのだと知った。つべこべ解釈もしないほうがいい。『ヒツジは花を食べたか、食べなかったか?』。ふと見上げる夜空に、見えないなにかを探る。そういう存在なのかなと、想像してみたことでした。

読了日:11月27日 著者:サン=テグジュペリ

泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想

泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想

もはや自虐芸と呼びたい自虐ぶり。とはいえ、前巻まで全体に漂っていた悲壮感は薄らいでいるように感じられ、歳を重ねて不利になりつつあるはずの業界で、それすら切り返してみせる余裕が出たようにも思える。彼女が何によって稼いでいるかより、短くても情景をありありと想像させる言葉選びの感覚が好きだから、つい読む。今回も切れが良い。初めて短編小説が入った。エッセイと同じトーン、ただ自身の中核にあるものへの自己分析がより剥きだしになっていて、どきりとした。巻末は自筆のあとがき。言葉への感度と文字の整い方は相関しないものか。

読了日:11月26日 著者:壇 蜜

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想

雑草は人の生活の近くで生きている。というよりは、人の生活の近くで生きるから、これらの植物は「雑草」という不名誉な称号を得たのだ。カラスがスカベンジャーぶりを発揮して嫌われるのと似ているか。あえて厳しい条件の場所で生きることを選んだがゆえに、個性的な生態が人目につく。その場の環境に応じて姿を変えるのを「可塑性」というそうだ。同じ種でも見た目が変わるって、不思議。そしてたくましいなあ。雑草にまつわる本を読むたび、その生存戦略の妙に感心してはもっと憶えたいと思うのだけれど、読んだ冊数のわりに、はかが行かない。

読了日:11月25日 著者:瀬尾 一樹

残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想

残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想

手仕事の写真を眺めて惚れ惚れするのはもちろん、文章の読みどころも多くて、それぞれの物語の深さに感じ入る。本来はある地域において生活や生業からくる需要があって、身近に手に入る素材によって、用途に合わせたかたちで、「つくる」と「つかう」の循環が成り立っていたものが、需給が崩れたために手仕事そのものが消えていっている。カゴやザル、箕。編組品と括ると知る。無くすには惜しいそれらを繋ぎたい。でもどう使っていいかわからない。かといって家の装飾として飾るのは違うと思う。理解を深めた今をきっかけに、一歩踏み込みたい。

章立ては「○○さんの箕」のように、つくる人があって、その美しい手仕事を紹介するという流れになっている。しかし2015年までの連載の、6年前には既に職人が高齢で、途絶えかけていた手仕事たちは今どうなっているだろうか。国内を旅するたび、店で見かける工芸品は、土地によってその需要や植生が違う以上、素材や形、編み方も違っていたはずなのだ。それを、ああカゴだね、器だねと余りにざっくりした目でしか見ていなかった自分を恥じる。同時に、自分の地元の手仕事の持つ良さをもっとじっくり見たいとも思った。

読了日:11月23日 著者:久野 恵一

ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想

ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想

書評で知り、店で手に取る。やや厚いので電子本で出ていないか逡巡しつつページをめくると、イーベイで買ったキンドルをショットガンで撃ち抜いた記述に行き当たった。これは電子本は無いなと察し、買って読んだ。その後、撃ち抜いたキンドルは店の壁に掛けられた。この店主が憎むべきは電子本そのものではなく、古書に価値が無いと決めつけ、僅かでも安く本を手に入れようとする客のさもしさや、出品する古本屋を買い叩くアマゾンのビジネスモデルではないか。持ち込んだ本のほとんどが「価値無し」で買い取られんけん、電子本で回避しよんやんか。

『これは奇妙な現象なのだが、うちの店に初めて来たお客さんは、禁じられた領域に立ち入ったと誰かに叱られるのを恐れているみたいに、おずおず歩くことが多い』。私も教養のない有象無象の一人なので、街の古書店(言わずもがな、ブックオフではない)にはいつもアンビバレントな思いを抱いて入る。思いがけない良書との出会いへの期待と、お前にここにある本の価値がわかるかと問われているような畏怖と。そういう客の心の機微がこの店主にはわからないものかな? お客や本を売ろうとしている人を見下す感じ、私も知り合いの古書店主にいるいる。

読了日:11月21日 著者:ショーン・バイセル

山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想

山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想

『交通が今日ほど便利でなくて、山の地図が今日よりも不完全であったころ』の登山が最も楽しかったと懐古する。時代は明治から大正。無論、登山道も整備などされておらず、土地の猟師が足跡を幽かに残すだけ。目の前にどのような光景が現れるかわからない楽しみ、山に入れば自由を感じ、何か足りなくてもなんとかなると思える心持ちが清々しい。私が里山歩きを好きなのは、現代では逆に里山の方が手入れが届かず、判断力を試されてわくわくするからかもしれない。一日に50km余も歩けるのは草鞋のおかげ、靴では無理とのこと。草鞋履いてみたい。

読了日:11月19日 著者:田部重治

神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想

神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想

これほど引き込まれると判っていたら長く積まなかった。どこにでもありそうな集落の、このような惨い結末は何故かと、新しい事実が明るみに出た端から別の謎が浮かぶ。そして希望が削がれては、あぁ、と嘆息した。守ろうとしただけなのに。秀でた頭目がいなければ、良い自治は成らない。集落に住む者が絶えれば、伝統も信仰も繋がらない。しかし一人の思惑は、他の思惑と反発し、混じり、総意として集落を丸ごと巻き込んでゆく。御田が残ったとて、集落に人を呼んだとて、元どおりにはならない。藤九郎と新月の影。余りに余りに惜しいと思う。

「重い年貢に苦しむ農民」のイメージは、江戸初期、徳川の直轄地におけるものだったと別の本で読んだ。新しい配下への褒賞のため、幕府は各領地に年貢を確保する必要があった。一方、あえて年貢を緩く認められていた地では、徳川配下に下り、ただの米生産マシーンに成り下がることは、生きる糧の搾取であると同時に、土地柄に合うよう練られた伝統や信仰、自治の仕組みの破壊でもあっただろう。取立てが厳しいほど、集落は人の心の豊かさやおおらかさも失う。それでも生き、江戸末期には再び豊かな郷土をつくり上げていた、人間は凄いなと思う。

読了日:11月17日 著者:飯嶋 和一

ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想

ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想

1年間、お金を使わず、かつ受け取らない生活をする。現代社会の歪みはお金に起因するとし、生活から排除すべきと著者は考えている。フリーエコノミー運動は極端だ。ここまでは無理でも、先進国の人々が皆、幾分かずつ生活をこの方向へ寄せれば、CO2排出量削減などは他愛ない話なのだけど。強要されることなく、ただ自分のために、ただ生きるために、身体を働かせる暮らし。それは時間がかかることだけれど、この上ない達成感であり、余剰を恵みとして満喫することができる。そういうの、幸せって呼ぶのだと思うよ。羨ましいと感じる自分がいる。

物を無償で必要な人に渡し合う仕組み。生きていく上での必要スキルを無料で教え合う仕組み。こういう仕組みが日本には少ない、と思ったけれど、ジモティーのように無料でも使えるものも無いわけではないし、平日なら安価な講習会みたいなのもあるし、もっとローカルな、草の根的には探せばあるのだろうな。フリーエコノミーは必需を安価に済ませるという意味ではない。DIYや手芸も生活を自分で何とかするという意味合いは同じでも、趣味的に、必需でない材料やキットをそのために買わなければならないのでは、フリーエコノミーに反してすらいる。

読了日:11月11日 著者:マーク ボイル

チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想

チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想

氷期から間氷期に気候がシフトした際に、CO2濃度が200から280ppmに増加していた事実について、研究者は『大気中の二酸化炭素やメタンの濃度の変動は、気候変動の「原因」ではなく、気候変動にともなって地球環境中の炭素のサイクルが変化したことによる「結果」だと考えている』という。ではなぜ、現在のCO2濃度が産業革命前より135ppm増加したことが全て人為だとして、それが気候変動の原因と断定するのか。CO2濃度増減と気温の高低は比例関係にあるのか。食らいつくように読んだが、どうにも消化できないのでもう諦める。

おそらく成毛氏の解説が全てなのだろう。『過去一〇〇年間に人類が放出した温室効果ガスが、地球温暖化を引き起こしていると、われわれが証明できないという事実は、さして重要なことではない。むしろ、赤外線を吸収するガスを大気に加えることにより、われわれの気候に対してロシアン・ルーレット5で遊んでいること自体が問題なのだ』。実質的に原油の生産量≒使用量が過去最高である事実を見れば、自ら決めた目標すら達成しそうにない。逆に、"新エネルギーへの転換"という御旗のもと、これまでにも増してエネルギーを消費しているからだ。

読了日:11月10日 著者:大河内 直彦

火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想

火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想

『二酸化炭素は可能性の塊』。CO2の研究に携わる著者は、ずっと温暖化解決と火星移住のことを考えているという。どうやら本気だ。CO2を直接空気回収するための装置「ひやっしー」を開発、さらに回収したCO2を燃料化して運用することを目指している。ゆるふわな装丁に反し、著者の熱量と成果に圧倒される。CO2分子が赤外線を地球外に放出させない原理「共振」をさらりと説明している。CO2は他の気体より『総合的に考えて』影響力が大きいから、CO2を名指しして排出量を削減するべきと考えるのが、現代のコンセンサスなのだな。

「ひやっしー」は既に家庭・オフィス向けに提供されている。特にSDGs圧の掛かる企業には訴求力のあるアイテムだ。「ひやっしー」が拡販されることは「ひやっしー」の能力を高め、研究を推進し、ついには科学技術の発展に資するだろう。ただ、企業にとってそれがグリーンウォッシュにならないかが気にかかる。それを言えば大抵の取組みはグリーンウォッシュなんだけどね。それで温暖化が止められるとは考えづらい。コロナ禍で人間の移動が抑制されたはずなのに、なぜCO2排出量が増えているのか。根本を解決することはもうできないのだろうか。

あと私が理解しきれないのは、よくある「それはもともと空気中にあったCO2だから±ゼロ」という考え方だ。そのCO2は別のプロセスでも計算に入れられていないか。過程で運搬や製造、廃棄処理に係るCO2は計算に入っているのか。机上の空論にならないことを願う。

読了日:11月05日 著者:村木 風海

薬膳サラダごはんの感想

薬膳サラダごはんの感想

野菜でも豆でもスープにしてしまえば美味しいし温まるしで私は大好きなのだけど、夫はそうではないらしく生に近いサラダを欲しがる。熱で失われる栄養素や、体内の熱を冷ます役割を、本能が求めているのかもと推測したり。ならば薬膳サラダ、一石二鳥ではないですか。ベースとなるシンプルな献立に、プラスアルファの食材(効能)を足せるようになっている。五性、五味、帰経の説明や効能もさらりと書き込まれており、食材の効能覚えるのしんどいわと思っていた私にはちょうどよかった。豆類や木の実、香草などの乾物類は補助に重宝。常備すること。

読了日:11月05日 著者:植木 もも子

人体模型の夜 (集英社文庫)の感想

人体模型の夜 (集英社文庫)の感想

短編を集めて一体にまとまる趣向。らもさんがまともなホラーなんて珍しい、と読み進めると、じわじわと言いようのない後味の物語になっていく。ホラーとは人の外にある怪異を人が怖がるものと定義できるだろうか。だとするとこれは、それが人の内側に取り込まれてゆく過程と言い換えることができる。身の内に巣くう異形。目、耳、胃袋、膝と人体模型を照らし合わせていくと、パーツが足りないことに気づいてしまう。取り込まれてはいけない。これはきっとらもさんの企みなのだ。「骨喰う調べ」が想像をどーんと越えてきて好き。どんな調べだよそれ。

読了日:11月05日 著者:中島 らも

逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想

逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想

江戸の気配色濃く残る明治の日本を、多くの外国人が書き残している。近代化以前の辺境国の独特の在りようが、西洋産業文明の流入に伴って喪われる確信あればこそ、外国人は哀惜した。資本主義の進行に伴う西洋人の心の荒廃と相対したゆえに日本人の美徳が目立って見えた点を除いても、貧しくとも悲惨ではない暮らし、底抜けな陽気さと旺盛な好奇心、余分を求めないがために発揮された創意工夫や手工芸の技術は、稀有な到達点だったのだ。現代の私たちは既に西洋人の論理で過去を見、とかく言う。日本礼賛や懐古でなく、別の物差しを取り戻せないか。

大陸生まれの著者にとって、祖国日本は異国であったという。私にとっては故郷、しかしなにもかも江戸から様変わりしてしまった故郷だ。社会装置としての江戸は滅ぶべくして滅んだ。多くの伝統文化は形骸化した。しかし、明治に捨て去られた有形無形の痕跡は、実は江戸から細々とつながって、意味を変えることなく現代に垣間見ることができるのではないかと私は思う。江戸。様々の愛おしいことやものたちのルーツ。私も見てみたかった。復古は無理でも、拾い出して知り、できることなら暮らしに取り入れてみる。それは豊かな生き方ではないだろうか。

ビジネス論としても座右の書としたいくらい、目から鱗だった。近代化以前の日本では、労働は『貨幣化され商品化された苦役』ではなかった。眉間にしわ寄せて効率化を争うような生活ではなかった。自身が働きたいときに、働きたいように働く日々だった。『主体的な生命活動としての労働』を尊重してこそ、皆が陽気に機嫌よく、技能を発揮できた。労働がよろこびであればこそ、創意工夫も生まれる。これは現代の生活にも実は片鱗を見て取れるのではないだろうか。つまり、「機嫌のよい会社」が伸びる論である。それはまだ可能なのではないだろうか。

読了日:11月01日 著者:渡辺 京二

注: は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。

誰かが言っていたとおり、これら積んだ本全てを読み切る日は、私の人生には来ないだろう。

読みたいと思った本は、機会あらば買っておく。

そして読みたいと思ったタイミングで、読む。

その追いかけっこ人生を、これからずっと営んでいくのだなあ。

<今月のデータ>

購入28冊、購入費用26,710円。

読了16冊。

積読本280冊(うちKindle本118冊、Honto本14冊)。

11月の読書メーター

読んだ本の数:16

無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想

無農薬で安心・ラクラク はじめての手づくりオーガニック・ガーデン (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想賃貸に住んで知った。高層階では、ホームセンターで買った土を入れたプランターには草が生えない。虫も蜂も来ない。植えたものがただ大きくなるだけで、芽の出たサツマイモを置いたら軒下の水不足で枯れて後、そのままミイラ化した。いつまで経っても腐らない。私が曳地メソッドの庭に惹かれるのは、樹木と草花があって虫がいて鳥がいて、雑草もすべてが生き生きと共存し循環しているから。庭の維持には大変な労働を伴うだろう。それでも、その繁茂する力に私は焦がれるのだ。この本は木の剪定や雨水タンクにも触れていて、全体が見える感じ。

読了日:11月30日 著者:曳地 トシ,曳地 義治

滅びの園 (幽BOOKS)の感想

滅びの園 (幽BOOKS)の感想言っても詮無いことだけれど。なぜ人はそういうふうに生きていくことができないのだろう。誰が誠一を責められようか。確かに想念の異界は、ご都合主義的に金銭的物質的束縛から逃れている。しかし今この世界が生きづらいのは、それだけのせいだろうか。目の前に生きやすい世界があったら、そこで生きたいと願うのは駄目ですか。差し置いて人類全体とやらを考えなきゃ駄目ですか。突入者が異形に見えるのはなぜですか。希望をどこかに見出さなければ生きていけないなら、空に自然に、人と人とのやり取りに。邪なものは白い海に全て呑まれてしまえ。

戦争、テロ、感染症、未知の生物。それらに立ち向かう個々の意志は尊い。自分のことだけじゃない、身近な他者を想う利他が発揮されるから。なのにその母集団がでかくなって一つの到達点を目指すと、強権的な、因果をはき違えた、歪なものになる。AIによる司令という設定が象徴的だ。確かに目的達成のために遠回りや揺らぎはないだろう。それで人類みな幸せになったか。有機物のスープであったかつての地球。プーニーは地球リセットの仕掛けではなかったかと想像したり。ならば《未知なるもの》はノアの箱舟だったか。恒川マジックにやられた。

読了日:11月28日 著者:恒川 光太郎

人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想

人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになり続けた日本の人事制度の感想熱くて理解の進む人事本。私は日本型雇用制度が悪いとは思っていない。むしろ、日米欧の制度を客観視することで、中途半端に輸入した概念を切り分けて、日本の中小企業に最適化したシステムを見通せないかという読みは当たった。わかりやすい。職能vs職務の理解と、企業の持つ性質によるキャリアのタイプ分けで、ずいぶんすっきりした。大企業を念頭におく解説だが、零細企業にもじゅうぶん解釈流用可能だ。年功序列万歳。この考え方があれば、世間の流行りメソッドに振り回される無駄は無くなるだろう。役所の押し付けに惑わされる無駄もまた。

「役職の階段を上がらない正規」は働き方の多様化に向けての一つの解だろう。まあ、零細企業ではそれほど理詰めでなくてもそんな感じになってしまうのだけれど、これを意識化かつ容認する意味は大きいと思う。かつ若くても給料を上げられる、いやむしろ若いうちに給料を上げて生活を設計できる給与体系に変えていくつもりだ。言葉を借りれば『若者に階段を上がらせると、企業が自ずから儲かる』システムづくり。それにはボトムアップ期間と内容、定昇の上限の見定めが重要になってくる。そうすると、どんな年功カーブになるだろうか?

読了日:11月27日 著者:海老原 嗣生

ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想

ちいさな王子 (光文社古典新訳文庫)の感想「坊ちゃん」と並んで、私の"どうしても読み終えることができない本"だった「星の王子さま」。光文社古典新薬文庫の甘すぎない翻訳に助けられて、存外にさらりと読み終えてしまった。こういう結末だったのですね。初めて読むなら、中学生の頃かしら。持てる純粋さもすり減ってから読んだのでは、物語に深く潜ろうとするエネルギー量が足りなかったのだと知った。つべこべ解釈もしないほうがいい。『ヒツジは花を食べたか、食べなかったか?』。ふと見上げる夜空に、見えないなにかを探る。そういう存在なのかなと、想像してみたことでした。

読了日:11月27日 著者:サン=テグジュペリ

泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想

泣くなら、ひとり 壇蜜日記3 (文春文庫 た 92-3)の感想もはや自虐芸と呼びたい自虐ぶり。とはいえ、前巻まで全体に漂っていた悲壮感は薄らいでいるように感じられ、歳を重ねて不利になりつつあるはずの業界で、それすら切り返してみせる余裕が出たようにも思える。彼女が何によって稼いでいるかより、短くても情景をありありと想像させる言葉選びの感覚が好きだから、つい読む。今回も切れが良い。初めて短編小説が入った。エッセイと同じトーン、ただ自身の中核にあるものへの自己分析がより剥きだしになっていて、どきりとした。巻末は自筆のあとがき。言葉への感度と文字の整い方は相関しないものか。

読了日:11月26日 著者:壇 蜜

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑の感想雑草は人の生活の近くで生きている。というよりは、人の生活の近くで生きるから、これらの植物は「雑草」という不名誉な称号を得たのだ。カラスがスカベンジャーぶりを発揮して嫌われるのと似ているか。あえて厳しい条件の場所で生きることを選んだがゆえに、個性的な生態が人目につく。その場の環境に応じて姿を変えるのを「可塑性」というそうだ。同じ種でも見た目が変わるって、不思議。そしてたくましいなあ。雑草にまつわる本を読むたび、その生存戦略の妙に感心してはもっと憶えたいと思うのだけれど、読んだ冊数のわりに、はかが行かない。

読了日:11月25日 著者:瀬尾 一樹

残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想

残したい日本の手仕事 (Discover Japan Books)の感想手仕事の写真を眺めて惚れ惚れするのはもちろん、文章の読みどころも多くて、それぞれの物語の深さに感じ入る。本来はある地域において生活や生業からくる需要があって、身近に手に入る素材によって、用途に合わせたかたちで、「つくる」と「つかう」の循環が成り立っていたものが、需給が崩れたために手仕事そのものが消えていっている。カゴやザル、箕。編組品と括ると知る。無くすには惜しいそれらを繋ぎたい。でもどう使っていいかわからない。かといって家の装飾として飾るのは違うと思う。理解を深めた今をきっかけに、一歩踏み込みたい。

章立ては「○○さんの箕」のように、つくる人があって、その美しい手仕事を紹介するという流れになっている。しかし2015年までの連載の、6年前には既に職人が高齢で、途絶えかけていた手仕事たちは今どうなっているだろうか。国内を旅するたび、店で見かける工芸品は、土地によってその需要や植生が違う以上、素材や形、編み方も違っていたはずなのだ。それを、ああカゴだね、器だねと余りにざっくりした目でしか見ていなかった自分を恥じる。同時に、自分の地元の手仕事の持つ良さをもっとじっくり見たいとも思った。

読了日:11月23日 著者:久野 恵一

ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想

ブックセラーズ・ダイアリー:スコットランド最大の古書店の一年の感想書評で知り、店で手に取る。やや厚いので電子本で出ていないか逡巡しつつページをめくると、イーベイで買ったキンドルをショットガンで撃ち抜いた記述に行き当たった。これは電子本は無いなと察し、買って読んだ。その後、撃ち抜いたキンドルは店の壁に掛けられた。この店主が憎むべきは電子本そのものではなく、古書に価値が無いと決めつけ、僅かでも安く本を手に入れようとする客のさもしさや、出品する古本屋を買い叩くアマゾンのビジネスモデルではないか。持ち込んだ本のほとんどが「価値無し」で買い取られんけん、電子本で回避しよんやんか。

『これは奇妙な現象なのだが、うちの店に初めて来たお客さんは、禁じられた領域に立ち入ったと誰かに叱られるのを恐れているみたいに、おずおず歩くことが多い』。私も教養のない有象無象の一人なので、街の古書店(言わずもがな、ブックオフではない)にはいつもアンビバレントな思いを抱いて入る。思いがけない良書との出会いへの期待と、お前にここにある本の価値がわかるかと問われているような畏怖と。そういう客の心の機微がこの店主にはわからないものかな? お客や本を売ろうとしている人を見下す感じ、私も知り合いの古書店主にいるいる。

読了日:11月21日 著者:ショーン・バイセル

山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想

山と溪谷 田部重治選集 (ヤマケイ文庫)の感想『交通が今日ほど便利でなくて、山の地図が今日よりも不完全であったころ』の登山が最も楽しかったと懐古する。時代は明治から大正。無論、登山道も整備などされておらず、土地の猟師が足跡を幽かに残すだけ。目の前にどのような光景が現れるかわからない楽しみ、山に入れば自由を感じ、何か足りなくてもなんとかなると思える心持ちが清々しい。私が里山歩きを好きなのは、現代では逆に里山の方が手入れが届かず、判断力を試されてわくわくするからかもしれない。一日に50km余も歩けるのは草鞋のおかげ、靴では無理とのこと。草鞋履いてみたい。

読了日:11月19日 著者:田部重治

神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想

神無き月十番目の夜 (小学館文庫)の感想これほど引き込まれると判っていたら長く積まなかった。どこにでもありそうな集落の、このような惨い結末は何故かと、新しい事実が明るみに出た端から別の謎が浮かぶ。そして希望が削がれては、あぁ、と嘆息した。守ろうとしただけなのに。秀でた頭目がいなければ、良い自治は成らない。集落に住む者が絶えれば、伝統も信仰も繋がらない。しかし一人の思惑は、他の思惑と反発し、混じり、総意として集落を丸ごと巻き込んでゆく。御田が残ったとて、集落に人を呼んだとて、元どおりにはならない。藤九郎と新月の影。余りに余りに惜しいと思う。

「重い年貢に苦しむ農民」のイメージは、江戸初期、徳川の直轄地におけるものだったと別の本で読んだ。新しい配下への褒賞のため、幕府は各領地に年貢を確保する必要があった。一方、あえて年貢を緩く認められていた地では、徳川配下に下り、ただの米生産マシーンに成り下がることは、生きる糧の搾取であると同時に、土地柄に合うよう練られた伝統や信仰、自治の仕組みの破壊でもあっただろう。取立てが厳しいほど、集落は人の心の豊かさやおおらかさも失う。それでも生き、江戸末期には再び豊かな郷土をつくり上げていた、人間は凄いなと思う。

読了日:11月17日 著者:飯嶋 和一

ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想

ぼくはお金を使わずに生きることにしたの感想1年間、お金を使わず、かつ受け取らない生活をする。現代社会の歪みはお金に起因するとし、生活から排除すべきと著者は考えている。フリーエコノミー運動は極端だ。ここまでは無理でも、先進国の人々が皆、幾分かずつ生活をこの方向へ寄せれば、CO2排出量削減などは他愛ない話なのだけど。強要されることなく、ただ自分のために、ただ生きるために、身体を働かせる暮らし。それは時間がかかることだけれど、この上ない達成感であり、余剰を恵みとして満喫することができる。そういうの、幸せって呼ぶのだと思うよ。羨ましいと感じる自分がいる。

物を無償で必要な人に渡し合う仕組み。生きていく上での必要スキルを無料で教え合う仕組み。こういう仕組みが日本には少ない、と思ったけれど、ジモティーのように無料でも使えるものも無いわけではないし、平日なら安価な講習会みたいなのもあるし、もっとローカルな、草の根的には探せばあるのだろうな。フリーエコノミーは必需を安価に済ませるという意味ではない。DIYや手芸も生活を自分で何とかするという意味合いは同じでも、趣味的に、必需でない材料やキットをそのために買わなければならないのでは、フリーエコノミーに反してすらいる。

読了日:11月11日 著者:マーク ボイル

チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想

チェンジング・ブルー――気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫)の感想氷期から間氷期に気候がシフトした際に、CO2濃度が200から280ppmに増加していた事実について、研究者は『大気中の二酸化炭素やメタンの濃度の変動は、気候変動の「原因」ではなく、気候変動にともなって地球環境中の炭素のサイクルが変化したことによる「結果」だと考えている』という。ではなぜ、現在のCO2濃度が産業革命前より135ppm増加したことが全て人為だとして、それが気候変動の原因と断定するのか。CO2濃度増減と気温の高低は比例関係にあるのか。食らいつくように読んだが、どうにも消化できないのでもう諦める。

おそらく成毛氏の解説が全てなのだろう。『過去一〇〇年間に人類が放出した温室効果ガスが、地球温暖化を引き起こしていると、われわれが証明できないという事実は、さして重要なことではない。むしろ、赤外線を吸収するガスを大気に加えることにより、われわれの気候に対してロシアン・ルーレット5で遊んでいること自体が問題なのだ』。実質的に原油の生産量≒使用量が過去最高である事実を見れば、自ら決めた目標すら達成しそうにない。逆に、"新エネルギーへの転換"という御旗のもと、これまでにも増してエネルギーを消費しているからだ。

読了日:11月10日 著者:大河内 直彦

火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想

火星に住むつもりです ~二酸化炭素が地球を救うの感想『二酸化炭素は可能性の塊』。CO2の研究に携わる著者は、ずっと温暖化解決と火星移住のことを考えているという。どうやら本気だ。CO2を直接空気回収するための装置「ひやっしー」を開発、さらに回収したCO2を燃料化して運用することを目指している。ゆるふわな装丁に反し、著者の熱量と成果に圧倒される。CO2分子が赤外線を地球外に放出させない原理「共振」をさらりと説明している。CO2は他の気体より『総合的に考えて』影響力が大きいから、CO2を名指しして排出量を削減するべきと考えるのが、現代のコンセンサスなのだな。

「ひやっしー」は既に家庭・オフィス向けに提供されている。特にSDGs圧の掛かる企業には訴求力のあるアイテムだ。「ひやっしー」が拡販されることは「ひやっしー」の能力を高め、研究を推進し、ついには科学技術の発展に資するだろう。ただ、企業にとってそれがグリーンウォッシュにならないかが気にかかる。それを言えば大抵の取組みはグリーンウォッシュなんだけどね。それで温暖化が止められるとは考えづらい。コロナ禍で人間の移動が抑制されたはずなのに、なぜCO2排出量が増えているのか。根本を解決することはもうできないのだろうか。

あと私が理解しきれないのは、よくある「それはもともと空気中にあったCO2だから±ゼロ」という考え方だ。そのCO2は別のプロセスでも計算に入れられていないか。過程で運搬や製造、廃棄処理に係るCO2は計算に入っているのか。机上の空論にならないことを願う。

読了日:11月05日 著者:村木 風海

薬膳サラダごはんの感想

薬膳サラダごはんの感想野菜でも豆でもスープにしてしまえば美味しいし温まるしで私は大好きなのだけど、夫はそうではないらしく生に近いサラダを欲しがる。熱で失われる栄養素や、体内の熱を冷ます役割を、本能が求めているのかもと推測したり。ならば薬膳サラダ、一石二鳥ではないですか。ベースとなるシンプルな献立に、プラスアルファの食材(効能)を足せるようになっている。五性、五味、帰経の説明や効能もさらりと書き込まれており、食材の効能覚えるのしんどいわと思っていた私にはちょうどよかった。豆類や木の実、香草などの乾物類は補助に重宝。常備すること。

読了日:11月05日 著者:植木 もも子

人体模型の夜 (集英社文庫)の感想

人体模型の夜 (集英社文庫)の感想短編を集めて一体にまとまる趣向。らもさんがまともなホラーなんて珍しい、と読み進めると、じわじわと言いようのない後味の物語になっていく。ホラーとは人の外にある怪異を人が怖がるものと定義できるだろうか。だとするとこれは、それが人の内側に取り込まれてゆく過程と言い換えることができる。身の内に巣くう異形。目、耳、胃袋、膝と人体模型を照らし合わせていくと、パーツが足りないことに気づいてしまう。取り込まれてはいけない。これはきっとらもさんの企みなのだ。「骨喰う調べ」が想像をどーんと越えてきて好き。どんな調べだよそれ。

読了日:11月05日 著者:中島 らも

逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想

逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)の感想江戸の気配色濃く残る明治の日本を、多くの外国人が書き残している。近代化以前の辺境国の独特の在りようが、西洋産業文明の流入に伴って喪われる確信あればこそ、外国人は哀惜した。資本主義の進行に伴う西洋人の心の荒廃と相対したゆえに日本人の美徳が目立って見えた点を除いても、貧しくとも悲惨ではない暮らし、底抜けな陽気さと旺盛な好奇心、余分を求めないがために発揮された創意工夫や手工芸の技術は、稀有な到達点だったのだ。現代の私たちは既に西洋人の論理で過去を見、とかく言う。日本礼賛や懐古でなく、別の物差しを取り戻せないか。

大陸生まれの著者にとって、祖国日本は異国であったという。私にとっては故郷、しかしなにもかも江戸から様変わりしてしまった故郷だ。社会装置としての江戸は滅ぶべくして滅んだ。多くの伝統文化は形骸化した。しかし、明治に捨て去られた有形無形の痕跡は、実は江戸から細々とつながって、意味を変えることなく現代に垣間見ることができるのではないかと私は思う。江戸。様々の愛おしいことやものたちのルーツ。私も見てみたかった。復古は無理でも、拾い出して知り、できることなら暮らしに取り入れてみる。それは豊かな生き方ではないだろうか。

ビジネス論としても座右の書としたいくらい、目から鱗だった。近代化以前の日本では、労働は『貨幣化され商品化された苦役』ではなかった。眉間にしわ寄せて効率化を争うような生活ではなかった。自身が働きたいときに、働きたいように働く日々だった。『主体的な生命活動としての労働』を尊重してこそ、皆が陽気に機嫌よく、技能を発揮できた。労働がよろこびであればこそ、創意工夫も生まれる。これは現代の生活にも実は片鱗を見て取れるのではないだろうか。つまり、「機嫌のよい会社」が伸びる論である。それはまだ可能なのではないだろうか。

読了日:11月01日 著者:渡辺 京二

注:

は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 14:16│Comments(0)

│読書