2022年09月02日

2022年8月の記録

食べた言葉を消化するには、なかなかのエネルギーを要するらしい。

食べる言葉の量を減らせば思考の量も減らせるらしいが、

ついアルコールと一緒に流し込んでオーバーフローに陥ってしまう。

「忘れる」はサーキットブレーカーみたいなものなんだろう。

<今月のデータ>

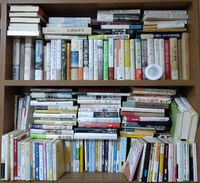

購入18冊、購入費用17,608円。

読了18冊。

積読本325冊(うちKindle本160冊、Honto本8冊)。

8月の読書メーター

読んだ本の数:17

コンビニ人間 (文春文庫)の感想

コンビニ人間 (文春文庫)の感想

何気なく読んだら面白かった。でもメンタル引きずり込まれて困ってもいる。私のコンビニの記憶。雇い主や同僚には嫌な記憶ばかりだ。コンビニは社会の底辺だと割り切ってきた。しかしほんとうは私が徹底的に弾かれたのだよな。遡って、勉強さえしていれば挙動の怪しさは免罪されると思っていた子供時代、さらに親戚づきあいから逃げ回る現在へと、記憶たちがざわざわする。人は想像する以上にみな違うもんだよ治るとかよかったとかってなんですか。妹の「治らないの?」の涙に別の意味で動揺しない主人公が心強い。彼女がコンビニに戻れてよかった。

読了日:08月31日 著者:村田 沙耶香

ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想

ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想

目には見えないもののことをじっくり考える習慣は、人を強くする。人間の身体は遺伝子を繋ぐため、生命を存続させる必要がある間は生きたいと思わせ、時が来れば容赦なく壊れるようできている。対して、感情は振りほどきようがない強さで、いつもあとから湧いてくる。その落差を埋めるために、人は熱意を傾けて知を育むのではないだろうか。『自分が直面している状況に関して、切り口を変えると、全く見方が変わってくる』。"気配"の概念を理解できない西洋人の話が出てくる。東洋の思考は見えないものを捉える切り口を増やす利があると思い至る。

読了日:08月30日 著者:上橋 菜穂子,津田 篤太郎

読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想

読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想

2021年、服部文祥の小屋で。この二人の対談が面白くないはずがない。本人たちは、こんなの読者は読んで面白いか?とか売れないんじゃないか?とかじゃあ俺はどうしたらいいんだよとか、文章を書くってたいへんな作業なんだ。私はあなたたちの書くものなら何でも読みたい。それだって丸投げだし。歳と共に表現欲が減退して、モチベーションが下がっているとも言う。嫌だ、YouTuberになんかならないで、文章を書くのやめないで、想像するだけで泣きそうだ…。俺は文章表現が好きだから、と衒いなく言っちゃう服部文祥が私は大好きなんだ。

読了日:08月30日 著者:角幡唯介,服部文祥

ニホンオオカミは消えたか?の感想

ニホンオオカミは消えたか?の感想

オオカミはかつて食物連鎖の頂点に君臨したがゆえに、難しい立ち位置に置かれている。今世紀に入ってもイヌでもキツネでもない獣の目撃報告は続いている。目撃してしまった人の中では、最早オオカミがいないことにはできない。しかし生きている証明ができない。国による本格調査無き絶滅宣言は信用できない。ニホンオオカミが生きているならタイリクオオカミを日本に導入することはできない。八方塞がりだ。オオカミ信仰の残る秩父地方で目撃報告が多いのは示唆的である。日本の森には人間が知り得ない真実が今もあると信じる側に私は立ちたい。

読了日:08月29日 著者:宗像 充

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想

社員に会社辞めると言われると、落ち込むことにしている。言い直すと、その辞めたいと思った動機が、本人の軽挙妄動と即割りきるのではなく、なにか会社の側の至らなさにあったのではないかと省みることにしている。ただ今回は落ち込み過ぎたので、青野さんの本を再読してみた。サイボウズと同じにはいかなくも、令和を生き残る企業として必要なのはどのような姿勢か、方向性の確認をしたかったのだと思う。これからの社会では給料は成果への報酬ではなく、未来の期待値という考えは、希望があっていいなあ。さあ、やるべきことは山積みだー。

読了日:08月28日 著者:青野 慶久

こんにちはヤギさん!の感想

こんにちはヤギさん!の感想

で、意識的にか無意識にか本編では省かれていた、ヤギを飼ううえで「役に立つ」情報を詰め込んだのがこのヤギZINE。本編を読んでヤギを飼いたい人が増えたらと内澤さんは心配しておいでる。いやー、本編に獣医とか出てこないし、いやにさらりとしていると思ったが、蹄の手入れもたいへんだし、もっと日常なところで、ヤギが好んで食べる草と食べられる草と食べてはいけない草がこんなにシビアとは知らなかった。ヤギは寂しがりで、独りでも寂しければ、仲の良いヤギ伴侶が死んだら鬱になるほどとも内澤さんは心配している。イラストが素敵すぎ。

読了日:08月27日 著者:内澤 旬子

カヨと私の感想

カヨと私の感想

今作の内澤さんの文章は今までよりもたおやかな、やわらかい感触がしていた。昨日のルヌガンガでの内澤さんのお話会にサプライズ登場した杉江さんとの遣り取りによると、内澤さんはこれまで本を書くときは、誰かの役に立つ内容を届ける前提で、そうでなければ本を手に取ってもらえないと思って企画・執筆していたのだそうだ。今回は、書きたいことを書いた。たいへんだけど愛おしい日々を、言葉を介さない深い交流を、ヤギ愛全開で書いたから、私はそう感じたのだ。役に立たなくたって、もう胸いっぱいである。内澤さん、カヨと出会って良かった。

家の中に人間より動物の数が多い場合、生じる現象はヤギでも猫でも似ている。生命力は常に人間の想定を超えてくる。刹那を生きる動物の望みどおりにしてやりたい思いと、人間の居住地域内にいるがゆえに限られる選択肢、その板挟みで途方に暮れる人間に向かって全身で鳴き叫ぶ姿は想像するだに身もだえしてしまう。さらに個体同士の関係性は刻々変わっていく。動物には動物の理がある。急に嫌ったり攻撃したり仲間外れにしたり、人間の関われる範疇ではない。人間の都合よいとおりにはならないけれど、全き理解は成り立つと私は信じる。

読了日:08月26日 著者:内澤旬子

人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想

人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想

理知めな犬エッセイ。ヒトーイヌ関係や、イヌを介在したヒトーヒト関係についての考察。ヒトーイヌ関係もイヌを介在したヒトーヒト関係も、ネコとのそれよりも相互作用が豊かであるというのは、どうやら確かだ。ネコとヒトもアイコンタクトは取れるが、そこに共感は発生しない。またネコと暮らす人同士にイヌ友のような友情は発生せず、それをきっかけとする地域の人間関係も生じ得ない。これは人生すら左右する現象だ。素晴らしい。だからといってイヌをうちに迎えようとはならないのは、私の中のネコ的要素がそれを求めないのだから仕方ないよな。

読了日:08月25日 著者:長谷川 眞理子

野ざらし紀行 現代語訳付の感想

野ざらし紀行 現代語訳付の感想

「おくのほそ道」の旅に出るより前、庵から西方面へ。備忘録程度の短い文章+句という構成で、その短い文章すら途中からは省くから残ったのは地名だけという、ミニマムな紀行文?である。句は、ふと思いついたことを句に仕立てた感じ。特に感慨深かったわけでもないけど風物が目の前にあるからひねってみた、みたいなものも多い。山頭火や放哉の、四六時中落涙か流血しているような句を魂の句だと思っている節がある私には拍子抜けだった。現代語訳に句の意味も書かれているのだが、句に書かれていない背景込みで説明されるあたり、ずるい。

読了日:08月21日 著者:松尾芭蕉

コールセンターもしもし日記の感想

コールセンターもしもし日記の感想

コールセンターってこういう仕組みなのか。マニュアルで対応する派遣、上にSV、管理職がいる。かける専門と受ける専門、単なる事務処理から問題解決まで難易度も客の経済水準もピンキリだが、派遣される側は業務内容を知らされず、勤務地と時給だけで選ぶ。携帯の代金を払わなくて電話を止められたからとコールセンターのオペレーターを怒鳴り倒す客の応対と、高めな時給の天秤は釣り合うのだろうか。かかってくる営業の電話も、たどたどしいのは派遣だろうか。詐欺まがいのマニュアルで相手にキレられる、そんな仕事はお辞めなさいと説得したい。

読了日:08月21日 著者:吉川 徹

アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想

アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想

1829年、著者は総督からアルハンブラ宮殿内の空き部屋に住む許可を得る。今のように観光地化される前、アルハンブラは荒れ放題で、出入り自由、貧民が住みついたりもしていた。それにしたってムーアの遺した造形物の美しさは紛う方ない。「月光を浴びるアルハンブラ」が好きだ。当然、ライトアップなどされていないので夜は暗闇である。ひと気のない宮殿は怖くもあろうけれど、手燭が揺らす彫刻や柱の陰影は目を奪おう。月が出れば乳白の大理石が白く浮かぶ。夜な夜な歩き、物思いに耽り、昼間はバルコニーの手すりに持たれてまどろむ贅沢さよ。

読了日:08月19日 著者:ワシントン・アービング

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想

よい、よい、よい! しあわせ! 人類やけっぱち作戦の顛末。ウィアーの小説ならば、バッドエンドは無い。しかし読み終えて覚えるのは、「結末はこれ以外に有り得なかった」という満足感だ。究極の二択で彼が選んだ世界は、彼だから選んだ世界。人類は愚かだ。いつも愚かな道を選ばずにいられない。しかしそれはそれとして、隣人を大切にする気持ちは信じる。意思疎通を図り、情報を共有し、だからこそ宇宙を航行できるほどの技術を人類は手にすることができた。そして科学のたゆまぬ探求、新たな発見が未来を拓く可能性は、信じてもいいと思った。

読了日:08月18日 著者:アンディ・ウィアー

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想

今回は宇宙で、宇宙船の中で独りぼっち。理系の人って、こんなふうに次々と問題解決できる引き出しを素養として身に着けてるのか。すごい。しかし今回は地球の命運がかかっている。独りではどこまで…と思ってたら独りぼっちじゃなくなった! アストロファージの設定が細かい。やつらの持っている性質、それによっていろいろな使いでが導かれて、物語を盛り上げる。専門的な説明描写に浮遊しだす意識を引き戻しながら、私はユーグレナを連想していた。巷の資本主義的喧伝に幻滅しそうになるけど、新しい発見には地球を救うチカラがあるのかな?

読了日:08月12日 著者:アンディ・ウィアー

「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想

「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想

私が知る伝統に偽物が混じっていないか確認するため。いわゆる雑学本だが、雑学本としての事実確認の深さがちょうどよい。さて、意図的につくられた「伝統」は多くて、商売繁盛のために商売人が仕掛けたもの、また政府や寺社仏閣が自らの存在に箔をつけるため、正当化するために謳ったものが多い。加えて著者が指摘しているのは、明治時代と戦後に「伝統」が量産された点だ。それは大きな断絶の後なのだ。断絶を感じ取り、新しい時代への変化を望みながら、同時に長い日本の歴史を誇ってもいたい気持ちが、「伝統」を創らせたのだろうと想像した。

高松まつりの総おどりを観に行った。四国で言うと伝統が長いのは徳島の阿波踊りで400年程度、それを羨んで創った高知のよさこいが70年程度。江戸時代からあった"よさこい節"に踊りをつけ、アレンジを加えて今がある。観ていると、俺たちは踊りたくて仕方ないんだ!と内から発散する熱にこちらが焦がされそうなほどで心掴まれる。よさこいソーランつくりたくなるのわかる。片や高松の"一合まいた"は室町小唄起源を力説しようと、もはや形骸感が半端ない。この先、伝統になっていくのはよさこいだわなと思わずにいられない。よさこい観たい。

読了日:08月11日 著者:藤井 青銅

マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想

マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想

マーシャル諸島で餓死した一人の日本兵。遺された手帳をその息子から託され、解読する作業から始まった企画である。そこには援軍の到来を待ち望みながら、空腹を耐え、機銃掃射から逃れ、作物を自給し、仲間を日々見送り、ついには自らの死を自覚する心中が綴られていた。『最後カナ』の絶筆。時系列からは、東京や大阪が空襲を受け、米軍が沖縄に上陸した、その事実も知らないまま床に臥していた事がわかる。しかし生き延びることは、ついぞ諦めなかった。37歳の出征当初から日本の敗戦は覚っていたという。還れなかった、その無念を思う。

読了日:08月11日 著者:大川 史織

ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想

ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想

なにやらわからないが、異世界との接点が地球上に表れた。そこへ忍び込んで未知の知的存在が造った未知の物体を持ち帰る者が「ストーカー」である。人間の心身を害する要素もあるらしく、何人ものストーカーが斃れた。ホラー映画のように、正体が見えないまま危害が加えられるあたりも理不尽である。それでも忍び込むのは金になるから、つまりその未知の物体の構造や機能が、人間の好奇心を刺激してやまないからだ。未知の存在は、いっさい姿を現さない。あるのは、当たり前の人間の暮らし、変異した街に暮らす人々の殺伐とした心象、自滅への願望。

読了日:08月04日 著者:アルカジイ ストルガツキー,ボリス ストルガツキー

半日の感想

半日の感想

ああ、典型的な悪妻。自分がやりたくないことは絶対したくない。そのためには事実を捻じ曲げる。筋道が通るまいが反駁する。おるなあ、そういうひと。生命力削られるんよなあ。自分の妻がそういう女であったと気付いて、論理思考な性質の男はどう思うのだろう。たとえば鴎外は。後悔するのか、愛おしく思うのか。ちなみに文中に妻を褒める言葉は顔立ちについてのみである。なだめ、すかし、エンドレスな諍いに諦観の匂いがする。真偽のほどは知らないけれど、この女性のモデルは自分だと知らされたら、鴎外の妻はそりゃ憤激するだろうな。

読了日:08月01日 著者:森 鴎外

注: は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。

食べる言葉の量を減らせば思考の量も減らせるらしいが、

ついアルコールと一緒に流し込んでオーバーフローに陥ってしまう。

「忘れる」はサーキットブレーカーみたいなものなんだろう。

<今月のデータ>

購入18冊、購入費用17,608円。

読了18冊。

積読本325冊(うちKindle本160冊、Honto本8冊)。

8月の読書メーター

読んだ本の数:17

コンビニ人間 (文春文庫)の感想

コンビニ人間 (文春文庫)の感想何気なく読んだら面白かった。でもメンタル引きずり込まれて困ってもいる。私のコンビニの記憶。雇い主や同僚には嫌な記憶ばかりだ。コンビニは社会の底辺だと割り切ってきた。しかしほんとうは私が徹底的に弾かれたのだよな。遡って、勉強さえしていれば挙動の怪しさは免罪されると思っていた子供時代、さらに親戚づきあいから逃げ回る現在へと、記憶たちがざわざわする。人は想像する以上にみな違うもんだよ治るとかよかったとかってなんですか。妹の「治らないの?」の涙に別の意味で動揺しない主人公が心強い。彼女がコンビニに戻れてよかった。

読了日:08月31日 著者:村田 沙耶香

ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想

ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話 (文春文庫)の感想目には見えないもののことをじっくり考える習慣は、人を強くする。人間の身体は遺伝子を繋ぐため、生命を存続させる必要がある間は生きたいと思わせ、時が来れば容赦なく壊れるようできている。対して、感情は振りほどきようがない強さで、いつもあとから湧いてくる。その落差を埋めるために、人は熱意を傾けて知を育むのではないだろうか。『自分が直面している状況に関して、切り口を変えると、全く見方が変わってくる』。"気配"の概念を理解できない西洋人の話が出てくる。東洋の思考は見えないものを捉える切り口を増やす利があると思い至る。

読了日:08月30日 著者:上橋 菜穂子,津田 篤太郎

読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想

読み解き!『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』 対談 不確実性(ナルホイヤ)のなかで見出す解(角幡唯介トークス) (集英社e選書トークス)の感想2021年、服部文祥の小屋で。この二人の対談が面白くないはずがない。本人たちは、こんなの読者は読んで面白いか?とか売れないんじゃないか?とかじゃあ俺はどうしたらいいんだよとか、文章を書くってたいへんな作業なんだ。私はあなたたちの書くものなら何でも読みたい。それだって丸投げだし。歳と共に表現欲が減退して、モチベーションが下がっているとも言う。嫌だ、YouTuberになんかならないで、文章を書くのやめないで、想像するだけで泣きそうだ…。俺は文章表現が好きだから、と衒いなく言っちゃう服部文祥が私は大好きなんだ。

読了日:08月30日 著者:角幡唯介,服部文祥

ニホンオオカミは消えたか?の感想

ニホンオオカミは消えたか?の感想オオカミはかつて食物連鎖の頂点に君臨したがゆえに、難しい立ち位置に置かれている。今世紀に入ってもイヌでもキツネでもない獣の目撃報告は続いている。目撃してしまった人の中では、最早オオカミがいないことにはできない。しかし生きている証明ができない。国による本格調査無き絶滅宣言は信用できない。ニホンオオカミが生きているならタイリクオオカミを日本に導入することはできない。八方塞がりだ。オオカミ信仰の残る秩父地方で目撃報告が多いのは示唆的である。日本の森には人間が知り得ない真実が今もあると信じる側に私は立ちたい。

読了日:08月29日 著者:宗像 充

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。の感想社員に会社辞めると言われると、落ち込むことにしている。言い直すと、その辞めたいと思った動機が、本人の軽挙妄動と即割りきるのではなく、なにか会社の側の至らなさにあったのではないかと省みることにしている。ただ今回は落ち込み過ぎたので、青野さんの本を再読してみた。サイボウズと同じにはいかなくも、令和を生き残る企業として必要なのはどのような姿勢か、方向性の確認をしたかったのだと思う。これからの社会では給料は成果への報酬ではなく、未来の期待値という考えは、希望があっていいなあ。さあ、やるべきことは山積みだー。

読了日:08月28日 著者:青野 慶久

こんにちはヤギさん!の感想

こんにちはヤギさん!の感想で、意識的にか無意識にか本編では省かれていた、ヤギを飼ううえで「役に立つ」情報を詰め込んだのがこのヤギZINE。本編を読んでヤギを飼いたい人が増えたらと内澤さんは心配しておいでる。いやー、本編に獣医とか出てこないし、いやにさらりとしていると思ったが、蹄の手入れもたいへんだし、もっと日常なところで、ヤギが好んで食べる草と食べられる草と食べてはいけない草がこんなにシビアとは知らなかった。ヤギは寂しがりで、独りでも寂しければ、仲の良いヤギ伴侶が死んだら鬱になるほどとも内澤さんは心配している。イラストが素敵すぎ。

読了日:08月27日 著者:内澤 旬子

カヨと私の感想

カヨと私の感想今作の内澤さんの文章は今までよりもたおやかな、やわらかい感触がしていた。昨日のルヌガンガでの内澤さんのお話会にサプライズ登場した杉江さんとの遣り取りによると、内澤さんはこれまで本を書くときは、誰かの役に立つ内容を届ける前提で、そうでなければ本を手に取ってもらえないと思って企画・執筆していたのだそうだ。今回は、書きたいことを書いた。たいへんだけど愛おしい日々を、言葉を介さない深い交流を、ヤギ愛全開で書いたから、私はそう感じたのだ。役に立たなくたって、もう胸いっぱいである。内澤さん、カヨと出会って良かった。

家の中に人間より動物の数が多い場合、生じる現象はヤギでも猫でも似ている。生命力は常に人間の想定を超えてくる。刹那を生きる動物の望みどおりにしてやりたい思いと、人間の居住地域内にいるがゆえに限られる選択肢、その板挟みで途方に暮れる人間に向かって全身で鳴き叫ぶ姿は想像するだに身もだえしてしまう。さらに個体同士の関係性は刻々変わっていく。動物には動物の理がある。急に嫌ったり攻撃したり仲間外れにしたり、人間の関われる範疇ではない。人間の都合よいとおりにはならないけれど、全き理解は成り立つと私は信じる。

読了日:08月26日 著者:内澤旬子

人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想

人、イヌと暮らすー進化、愛情、社会 (教養みらい選書)の感想理知めな犬エッセイ。ヒトーイヌ関係や、イヌを介在したヒトーヒト関係についての考察。ヒトーイヌ関係もイヌを介在したヒトーヒト関係も、ネコとのそれよりも相互作用が豊かであるというのは、どうやら確かだ。ネコとヒトもアイコンタクトは取れるが、そこに共感は発生しない。またネコと暮らす人同士にイヌ友のような友情は発生せず、それをきっかけとする地域の人間関係も生じ得ない。これは人生すら左右する現象だ。素晴らしい。だからといってイヌをうちに迎えようとはならないのは、私の中のネコ的要素がそれを求めないのだから仕方ないよな。

読了日:08月25日 著者:長谷川 眞理子

野ざらし紀行 現代語訳付の感想

野ざらし紀行 現代語訳付の感想「おくのほそ道」の旅に出るより前、庵から西方面へ。備忘録程度の短い文章+句という構成で、その短い文章すら途中からは省くから残ったのは地名だけという、ミニマムな紀行文?である。句は、ふと思いついたことを句に仕立てた感じ。特に感慨深かったわけでもないけど風物が目の前にあるからひねってみた、みたいなものも多い。山頭火や放哉の、四六時中落涙か流血しているような句を魂の句だと思っている節がある私には拍子抜けだった。現代語訳に句の意味も書かれているのだが、句に書かれていない背景込みで説明されるあたり、ずるい。

読了日:08月21日 著者:松尾芭蕉

コールセンターもしもし日記の感想

コールセンターもしもし日記の感想コールセンターってこういう仕組みなのか。マニュアルで対応する派遣、上にSV、管理職がいる。かける専門と受ける専門、単なる事務処理から問題解決まで難易度も客の経済水準もピンキリだが、派遣される側は業務内容を知らされず、勤務地と時給だけで選ぶ。携帯の代金を払わなくて電話を止められたからとコールセンターのオペレーターを怒鳴り倒す客の応対と、高めな時給の天秤は釣り合うのだろうか。かかってくる営業の電話も、たどたどしいのは派遣だろうか。詐欺まがいのマニュアルで相手にキレられる、そんな仕事はお辞めなさいと説得したい。

読了日:08月21日 著者:吉川 徹

アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想

アルハンブラ物語 (講談社文庫 あ 31-1)の感想1829年、著者は総督からアルハンブラ宮殿内の空き部屋に住む許可を得る。今のように観光地化される前、アルハンブラは荒れ放題で、出入り自由、貧民が住みついたりもしていた。それにしたってムーアの遺した造形物の美しさは紛う方ない。「月光を浴びるアルハンブラ」が好きだ。当然、ライトアップなどされていないので夜は暗闇である。ひと気のない宮殿は怖くもあろうけれど、手燭が揺らす彫刻や柱の陰影は目を奪おう。月が出れば乳白の大理石が白く浮かぶ。夜な夜な歩き、物思いに耽り、昼間はバルコニーの手すりに持たれてまどろむ贅沢さよ。

読了日:08月19日 著者:ワシントン・アービング

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想

プロジェクト・ヘイル・メアリー 下の感想よい、よい、よい! しあわせ! 人類やけっぱち作戦の顛末。ウィアーの小説ならば、バッドエンドは無い。しかし読み終えて覚えるのは、「結末はこれ以外に有り得なかった」という満足感だ。究極の二択で彼が選んだ世界は、彼だから選んだ世界。人類は愚かだ。いつも愚かな道を選ばずにいられない。しかしそれはそれとして、隣人を大切にする気持ちは信じる。意思疎通を図り、情報を共有し、だからこそ宇宙を航行できるほどの技術を人類は手にすることができた。そして科学のたゆまぬ探求、新たな発見が未来を拓く可能性は、信じてもいいと思った。

読了日:08月18日 著者:アンディ・ウィアー

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想

プロジェクト・ヘイル・メアリー 上の感想今回は宇宙で、宇宙船の中で独りぼっち。理系の人って、こんなふうに次々と問題解決できる引き出しを素養として身に着けてるのか。すごい。しかし今回は地球の命運がかかっている。独りではどこまで…と思ってたら独りぼっちじゃなくなった! アストロファージの設定が細かい。やつらの持っている性質、それによっていろいろな使いでが導かれて、物語を盛り上げる。専門的な説明描写に浮遊しだす意識を引き戻しながら、私はユーグレナを連想していた。巷の資本主義的喧伝に幻滅しそうになるけど、新しい発見には地球を救うチカラがあるのかな?

読了日:08月12日 著者:アンディ・ウィアー

「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想

「日本の伝統」の正体 (新潮文庫)の感想私が知る伝統に偽物が混じっていないか確認するため。いわゆる雑学本だが、雑学本としての事実確認の深さがちょうどよい。さて、意図的につくられた「伝統」は多くて、商売繁盛のために商売人が仕掛けたもの、また政府や寺社仏閣が自らの存在に箔をつけるため、正当化するために謳ったものが多い。加えて著者が指摘しているのは、明治時代と戦後に「伝統」が量産された点だ。それは大きな断絶の後なのだ。断絶を感じ取り、新しい時代への変化を望みながら、同時に長い日本の歴史を誇ってもいたい気持ちが、「伝統」を創らせたのだろうと想像した。

高松まつりの総おどりを観に行った。四国で言うと伝統が長いのは徳島の阿波踊りで400年程度、それを羨んで創った高知のよさこいが70年程度。江戸時代からあった"よさこい節"に踊りをつけ、アレンジを加えて今がある。観ていると、俺たちは踊りたくて仕方ないんだ!と内から発散する熱にこちらが焦がされそうなほどで心掴まれる。よさこいソーランつくりたくなるのわかる。片や高松の"一合まいた"は室町小唄起源を力説しようと、もはや形骸感が半端ない。この先、伝統になっていくのはよさこいだわなと思わずにいられない。よさこい観たい。

読了日:08月11日 著者:藤井 青銅

マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想

マーシャル、父の戦場: ある日本兵の日記をめぐる歴史実践の感想マーシャル諸島で餓死した一人の日本兵。遺された手帳をその息子から託され、解読する作業から始まった企画である。そこには援軍の到来を待ち望みながら、空腹を耐え、機銃掃射から逃れ、作物を自給し、仲間を日々見送り、ついには自らの死を自覚する心中が綴られていた。『最後カナ』の絶筆。時系列からは、東京や大阪が空襲を受け、米軍が沖縄に上陸した、その事実も知らないまま床に臥していた事がわかる。しかし生き延びることは、ついぞ諦めなかった。37歳の出征当初から日本の敗戦は覚っていたという。還れなかった、その無念を思う。

読了日:08月11日 著者:大川 史織

ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想

ストーカー (ハヤカワ文庫 SF 504)の感想なにやらわからないが、異世界との接点が地球上に表れた。そこへ忍び込んで未知の知的存在が造った未知の物体を持ち帰る者が「ストーカー」である。人間の心身を害する要素もあるらしく、何人ものストーカーが斃れた。ホラー映画のように、正体が見えないまま危害が加えられるあたりも理不尽である。それでも忍び込むのは金になるから、つまりその未知の物体の構造や機能が、人間の好奇心を刺激してやまないからだ。未知の存在は、いっさい姿を現さない。あるのは、当たり前の人間の暮らし、変異した街に暮らす人々の殺伐とした心象、自滅への願望。

読了日:08月04日 著者:アルカジイ ストルガツキー,ボリス ストルガツキー

半日の感想

半日の感想ああ、典型的な悪妻。自分がやりたくないことは絶対したくない。そのためには事実を捻じ曲げる。筋道が通るまいが反駁する。おるなあ、そういうひと。生命力削られるんよなあ。自分の妻がそういう女であったと気付いて、論理思考な性質の男はどう思うのだろう。たとえば鴎外は。後悔するのか、愛おしく思うのか。ちなみに文中に妻を褒める言葉は顔立ちについてのみである。なだめ、すかし、エンドレスな諍いに諦観の匂いがする。真偽のほどは知らないけれど、この女性のモデルは自分だと知らされたら、鴎外の妻はそりゃ憤激するだろうな。

読了日:08月01日 著者:森 鴎外

注:

は電子書籍で読んだ本。

は電子書籍で読んだ本。 Posted by nekoneko at 14:41│Comments(0)

│読書